2月3日(月)より14日(金)まで、3学期授業参観の期間に入ります。 初日となった3日、7年生のプレゼンテーションコンテスト予選はクラスごとに会場を分け、パワーポイントによるスライドを用いた発表を行いました。これは、15日に開催する第15回プレゼンテーションコンテストの予選とあって、保護者のみなさんには審査員として参加していただきました。 自分の伝えたいことをしっかり伝えようと、時間をかけて準備をしてきた7年生。一人ひとりの発表を聞いて下さる保護者のみなさん。どちらもとても真剣な表情でした。 このような予選は5・6年生でも行われますので、保護者のみなさんにはぜひご協力をお願いします。 他学年でも「まとめの学期」の授業参観にふさわしい内容をお届けしますので、どうぞご期待ください!

7年1組

7年1組

7年2組

7年2組

「税に関する作文」 8年生2名が受賞 松本税務署、中信県税事務所などで構成される松本市租税教育推進協議会が主催する「税に関する作文」の審査が行われで、伊野翔真くん(8年生)が長野県議会議長賞を、河西俊太朗くん(同)が松本税務署長賞を、それぞれ受賞しました。 伊野くんは「大切なのは『見える化』」と題し、フィンランドを訪れたときの現地の人とのやりとりなどから分かった税の仕組みや、税金の使われ方について感じたことを紹介。フィンランドでは、税率が24パーセントと高くても、手厚い補助やメリットの多さが生活の基盤であり国民の理解があること、そして、「日本でも誰もが住みやすい社会のために税がもたらすメリットを実感できるようになれば」と綴りました。 12月に松本税務署の「一日税務署長」に任命された伊野くんは、自身の作文を訓示として職員のみなさんの前で発表したほか、税務署の仕事などについても説明を受けました。 河西くんは、七夕の時期に訪れた馬場家住宅でのもてなしに税金が活用されていることを知り、「人とのふれあいの場を税金が支えている」「国民の義務である納税が、めぐりめぐって心や生活を豊かにしてくれている」との考えを述べました。

1月18日(土)、3年生から8年生までの生徒が「英語の森」を行いました。 Hi! Hello! Thank you. Bye! 英語の挨拶や、歓声、拍手、そして笑い声が至る所から聞こえてきます。 今回の「英語の森」は、8年生が準備に1ヶ月以上費やした企画です。教室を宝の眠る洞窟に見立てた「Treasure Hunt」、ビンゴや神経衰弱ゲーム、「Ghost Maze(お化け屋敷迷路)」など、3年生から6年生までの後輩たちを楽しませる仕掛けが至る所にちりばめられ、英語を使ったゲームは大いに盛り上がりました。 単に「楽しいゲームを提供する」だけでなく、全体を見渡してどのように運営すればいいかを考えていた8年生の姿から、学校のリーダーとなる意気込みも伝わってきました。その8年生をサポートし、低学年の誘導係を担った7年生たちにも、伝わるものがあったはずです。 閉会式では、英語で司会・進行を行う8年生に対して、4年生も一生懸命英語で感想を伝えてくれ、温かい雰囲気に包まれました。 最後は校長先生から英語で講評があり、大成功となりました。

英語学習への意欲も高まり、才教学園の生徒同士で兄弟姉妹のような交流を楽しめるイベントを、生徒の力で作り上げることができました。

BINGO

BINGO

盛り上げ方もばっちり

盛り上げ方もばっちり

Word Bank

Word Bank

1月6日(月)、3学期始業式を行いました。

【校長講話】多くのことを糧に新しい自分に生まれ変わろう

今日から3学期が始まります。年度当初に描いた自分の姿に近づくよう、まとめの学期を過ごしましょう。

今年は「ねずみ年」です。『古事記』に、オオクニヌシノミコトの危機を救った動物として描かれ、漢字では「子」と書きます。「子」という字には、「新しい生命が種子の中にきざし始める様子をかたちにしたもの」という意味があります。ぜひ、新しい自分に生まれ変わろう、新しいことに挑戦しようという気持ちをもってほしいと思います。

さて、昨年、ノーベル化学賞を受賞した吉野彰さんが会見で述べた言葉に、「むだなことをたくさんしないと、新しいことは生まれてこない」というものがありました。

日々の生活において「これはむだ(だったかも)かもしれない」と思うことがあっても、常に挑戦をしていくことでしか、新しいものは生まれない。むだや失敗といった経験も糧にして、新しい自分に生まれ変わり、新しいことを成し遂げられるような一年にしましょう。

90日間と長い2学期が本日で終わります。10月のさいきょう祭をはじめ様々な学校行事が行われ、忙しさを感じながらも充実した期間になったことでしょう。 来たる冬休みを楽しみにしている生徒のみなさんも多いと思いますが、この場を借りて学校長からのメッセージをお届けします。 【学校長より】 学期末・年度末を迎えるたびに話していることですが、改めて3つのことをお伝えします。 1. 来学期への準備をすること 2. 1年後につながる目標を立てること 3. 健康管理を怠らないこと 授業時間も多かった今学期、たくさんの課題と向き合い克服できた人も、課題が残ってしまったと感じている人も、冬休みは3学期につながる準備期間であることを意識して学力の維持向上に努めましょう。 また、元号が変わって初めての年取りとなります。「一年の計は元旦にあり」といいますが、「1年後の自分はどうなっていたいか」、その姿を想像し明確な目標を立てましょう。 そして、有意義な時間を過ごすためには「健康第一」が前提条件です。毎日を元気に過ごせることに感謝し、自分自身の健康と生活をしっかり管理してほしいと思います。 3学期始業式の日にはみなさんの元気な顔が見られることを願っています。

12月6日(金)、今年度の「LIVE先達」を行いました。長野パラリンピック銀メダリストの加藤正さんに講師として来ていただき、「いつもの挑戦」と題した講演を7年生から9年生が聴講しました。 小学校2年生のときに骨肉腫のため左脚を失ったことに始まり、状況が大きく変わった中で感じた友達の気遣いやリハビリの延長とは異なるパラスポーツとの出会い、様々な経験から生まれた夢と目標についてお話いただきました。 加藤さんは中学生でほぼゼロからスタートした水泳で、大会出場を重ねるうちに「片足でもがんばればできる」と思えるようになったそうです。その後高校生になって車いすバスケに誘われ、他の選手と比べれば自身の障がい(片足切断)は一番軽いクラスに振り分けられ、「自分はまだ恵まれている。片足でいることを言い訳にしてはいけない。」と強く感じたとのこと。「やりたい、できると口にするだけでなく、実際にやってみないと、周囲に伝え人を動かすことはできない」と生徒たちに語ってくださいました。 講演の途中でパラアイスホッケー(別名アイススレッジホッケー)の紹介映像を見たのですが、選手同士の接触プレーの激しさに生徒たちからはどよめきの声が上がりました。加藤さんは、長野(1998年)・ソルトレイク(2002年)・トリノ(2006年)と3回のパラリンピック冬季大会にこの競技で出場していますが、日本人選手と各国の選手では対格や性格、環境に大きな違いがあることを身をもって感じたそうです。 そして、「自分の“武器”となるものを探し、見つけ、突き詰めてほしい。何かをするタイミングが来たら後回しにしないで今やってみよう。勇気・決断・実行力をもっていろいろなことに挑戦してください。」とのメッセージをいただきました。 「ぼーっと見ているだけでは夢は叶わない。でも、それを目指す途中で生まれる小さな目標をひとつひとつクリアしていけば、いつか夢は叶う。」と力強い言葉で講演を結んだ加藤さん。夢と目標、可能性についてとても大切なお話をしていただき、ありがとうございました。

12月4日(水)、トヨタ自動車さまの協力により、5年生向けの原体験プログラム「クルマまるわかり教室」を実施しました。今年6月に愛知県のトヨタ工場を見学した後も、授業内で自動車に関する学習を続けていた5年生。いろいろな情報を集め、学習を深めてはいましたが、担当の方から出題されたクイズに苦戦する場面も見られました。 クルマ作りなどの話の後には、4班対抗で自動車会社を経営していくシミュレーションゲームを行いました。環境や安全に配慮したクルマの開発、社会貢献活動などをしながら利益を上げていくのですが、各班はバランスを見ながら上手にゲームを進めていたようです。 授業の最後には、感想などを葉っぱ型の付箋に書いて貼り付ける「クルマとエコの木」も完成させ、クルマの開発・生産に携わるみなさんの苦労や工夫を楽しみながら学ぶことができました。 お忙しい中ご来校いただいた販売店のみなさん、ありがとうございました。

第34回長野県ピアノコンクール本選(10月5日・長野市芸術館)にて、本校5年の五十嵐唯くんが最優秀賞(小学校5・6年生の部)に選ばれました。

県内から大勢が参加した予選を経て本選に臨んだ五十嵐くん。最優秀賞の受賞が決まったときには、「信じられない思いだった」そうです。

五十嵐くんは課題曲の中から『バルトーク ソナチネ全楽章』を選び、「それぞれの楽章のキャラクターを意識して弾いた。天国など美しいものは上にあるから、音も上に行くようなイメージで美しく弾けるように練習した。」と言います。

本番までの過程について、「練習は、楽しさが4割でつらさが6割。最後の2週間は特につらかった。」と振り返ってくれました。

表彰式後には審査員から講評やアドバイスを直接もらったとのこと。将来の夢は『ピアノも弾ける科学者』というだけあり、厳しい練習と学業とをしっかり両立させて今回の受賞に至りました。本当におめでとうございます。

大会本選での演奏の様子が、YouTubeで公式に公開されています。 動画はこちらからご覧ください。(別ウィンドウが開きます)

10月25日(金)、まつもと市民芸術館において、第15回さいきょう祭を行いました。

スローガンのサブタイトルに「新しい時代の幕開け」と銘打ったさいきょう祭は、今年も多彩な演目で生徒たちが一段と成長した様子をお届けすることができました。演目が終わるごとに大きな拍手をいただき、生徒たちの顔はとても誇らしく晴れやかでした。練習の労を惜しまず全力で取り組み、自らの殻を破った生徒たちの姿は、ご覧いただいた通りです。

お忙しい中ご来場いただいたご来賓および保護者のみなさま、本当にありがとうございました。

リハーサルの段階から長時間ご協力いただきました、まつもと市民芸術館のスタッフの皆様、照明・撮影を担当してくださった業者の皆様にも、この場をお借りして感謝申し上げます。

また、開場前には、台風19号で被災した方を支援する目的で、生徒会役員が募金活動を行いました。ご賛同くださった皆様、ありがとうございました。

当日の演目の様子は、ホームページ内の「さいきょう祭レポート」でお伝えしていく予定です。

6年 ミュージカル「44ひきのねこ」

6年 ミュージカル「44ひきのねこ」

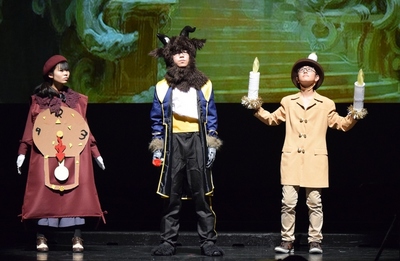

8年 ミュージカル「さいきょう版『美女と野獣』」

8年 ミュージカル「さいきょう版『美女と野獣』」

9年 合奏・合唱 ミュージカル名曲集

9年 合奏・合唱 ミュージカル名曲集