7月20日(土)、キッセイ文化ホールにて、第59回長野県吹奏楽コンクール中学校の部中信地区大会(B編成の部)が行われました。 本校の吹奏楽部は木管楽器と打楽器で構成しています。金管楽器のような華やかさはありませんが、木管特有の独特のハーモニーを奏でることができます。普段の練習では、音程や息使いなどに気をつけ、音色を大切にするよう練習に取り組んできました。 結果は銀賞で、惜しくも県代表に選ばれることができませんでした。 しかし、練習時間が限られている中、日頃の練習の成果を発揮することができ、生徒たちはよく健闘したと思います。 審査員の方々からも「音楽をやろうとする気持ちがでていた」「音楽的にまとまった演奏だった」などお褒めの言葉をいただくことができました。 当日はお忙しい中、保護者の皆様や卒業生、先生方も応援にかけつけていただきありがとうございました。 たくさんの人に支えられて演奏できることに感謝し、2学期に控えている定期演奏会やさいきょう祭に向けて、技術と心をさらに磨く活動を続けていきたいと思います。 吹奏楽部顧問 〈大会情報〉 令和元年7月20日(土) 第59回長野県吹奏楽コンクール 中学校の部中信大会B編成の部 銀賞 高橋宏樹作曲「小さな楽団のための組曲」より Ⅰ 前奏曲 Ⅱ 子守歌 Ⅲ 行進曲

楽屋での直前練習

楽屋での直前練習

演奏後の記念撮影

演奏後の記念撮影

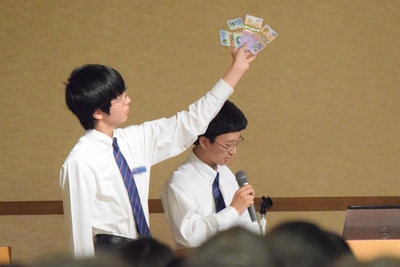

7月18日(木)、9年生による「オーストラリア修学旅行報告会」を行いました。 9年生はテーマごとに9グループに分かれ、それぞれの現地調査の結果や考察を、5年生から8年生と保護者のみなさんを前にプレゼンしました。 テーマは多岐にわたり、オーストラリアの気候・地質の特徴や、日本の交流史、食文化の比較など、直接自分で体験してきたことがしっかりと反映されていました。また、自分で調べた内容に追加するかたちで、1人1家庭で2泊したホームステイ期間中にホストファミリーと話した内容もたくさん盛り込まれ、詳細な説明が多くありました。 あるグループはオーストラリアドル紙幣を見せ、「オーストラリアの紙幣はプラスチック製。日本の紙幣と違い、万が一ポケットに入れたまま洗濯機に入れてしまっても大丈夫。」、笑いを誘う場面もありました。 校長からは「強い意志をもってオーストラリアに行った9年生。旅行前には、後輩が辿る道を作れるかどうかはきみたち次第だと伝えました。1人1家庭のホームステイは緊張もしたはずですが、今回の機会に感謝し、積極的にチャレンジし、大きく成長することができました。」と、ねぎらいの言葉がかけられました。

8年生からは、「9年生から聞いたオーストラリアの歴史や多文化主義、現地のすばらしさを、来年は自分の目で確かめたい。そして自分の成長を後輩にしっかり伝えたい。」「1人でのホームステイは少し不安に思っていたけれど、9年生が楽しい思い出をたくさん作ってきたと知り、自分も思い出に残る修学旅行をしたい。」といった感想が寄せられ、後輩が今後に大きな期待を持てる報告会となりました。

9年生の保護者のみなさんに加え、他学年の保護者のみなさんにも多くご参加いただき、ありがとうございました。

Where there’s a will, there’s a way. ―Abraham Lincoln (1809~1865), 16th president of the United States

【修学旅行から得たもの】9年生代表者より

・パークトン小では、とてもたくさんの人と話をすることができた。国や文化は違っても相手を思いやる気持ちがあれば、きっと通じ合えるはず。今後の生活の中で、思いやりを大切に過ごしたい。

・ホストファミリーから、‟自信をもって話してごらん”と言われ、間違えてもいいから全力で伝えることを意識した。お互いにわかろうとするところから、会話は広がる。迷ったら、とりあえずやってみることが大切だと感じた。

・日本ではまだ馴染んでいるとは言い難いLGBTについて、オーストラリアでは授業で扱うテーマになっていたりする。性別や国籍の壁を越えた家族のかたち、あり方を学ぶ機会になった。

7月6日(土)、「一意奮闘(いちいふんとう)」のスローガンの下、第15回体育祭を開催しました。 会場のやまびこドームには、ご来賓と保護者のみなさん、それからたくさんのOB・OGも駆けつけてくれました。全生徒は多くの声援を浴びながら、各競技で激しい勝負を繰り広げました。自分の出番がないときにもベンチから精いっぱいの応援を行い、一切手を抜くことなく力を出し尽くした1日となりました。 学年の垣根を越えた赤白対抗の体育祭。今年の結果は、白組の優勝でした! 競技の様子は、今後、体育祭レポートにてお伝えしていく予定です。

体育祭を明後日に控え、午前中からリハーサルを行いました。信州スカイパーク内のやまびこドームでは、生徒が到着する前から、係の先生たちによるライン引きや入退場門の設置など一部準備が行われていました。

生徒達は学校で応援練習を行った後、バスで会場へ移動。

装飾・放送・用具など各係の活動も始まり、スローガンが掲示されると、いよいよ気分も高まってきます。

全体が揃い、入場行進を練習した後は競技の練習もありました。

赤組、白組の団結が深まり、思い出に残る体育祭になることを期待します。 保護者の皆様もぜひ生徒たちの活躍する姿をご覧ください。

6月29日(土)、全校で不審者侵入対応の訓練を行いました。校内、教室に侵入した不審者を発見し、職員は確保のための対応をすると同時に、生徒を安全に避難させるという訓練でした。 休み時間を想定し、教室のあるフロアを含め、校庭や体育館は「いつもの休み時間」と変わらない風景。しかし、不審者について第一報のアナウンスが流れると様子は一変し、校内に響いていた笑い声や足音はパッと聞こえなくなりました。生徒たちは近くの教室に駆け込んでドアの施錠をするなど、万が一の場合に備え、身を守ることの大切さを学びました。 訓練終了後の講評では、副校長より、防犯ブザーの使い方や鞄・リュック等を掴まれたときにはそれらを捨てて逃げることなど、具体的な対処法について話がありました。

また、校長からも「先生たちは全力できみたちの命を守る。みんなも、自分の命は自分で守ることを絶えず真剣に考えてほしい。」との話がありました。

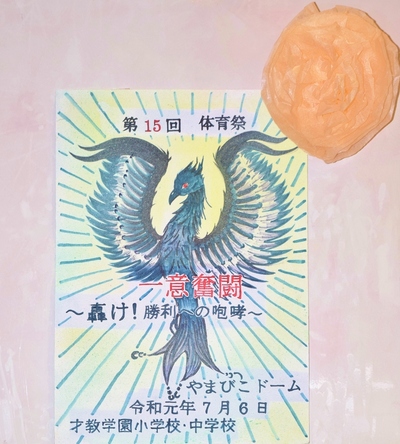

第15回体育祭 ポスター決定 7月6日(土)に開催する第15回体育祭のポスター原画が決まりました。 全部で16作品の応募があり、実行委員、校長らによる審査の結果、9年生 關璃真さんと江津珠貴さんの作品が選ばれました。關さんと江津さんは、「心をひとつにして力を発揮しよう、ということをイメージした」そうで、中央に才教学園のシンボルである不死鳥を堂々と配しました。「この作品を見て、みんなが一丸となり、勝利に向かって一心不乱に頑張る気持ちになれたら」と、体育祭への期待を寄せています。 〈実行委員より〉 今年のポスターは、短い募集期間の中でたくさんの候補作品が提出されました。レベルの高いものが多く、その中で特に素晴らしいものが今年度の体育祭ポスターとなりました。体育祭の準備もいよいよ佳境に入っています。密度の濃い時間を過ごし、本番では全力を出し切ってほしいと思います。 *** 応募された作品は、体育祭当日、会場となるやまびこドームの正面入り口、ロビー付近に掲示されますので、ぜひご覧ください。

体育祭に向け、今日から本格的な練習が始まりました。 本日6月17日は、1時間目に全校練習を行いました。学年ごとにグラウンドを約半周して入場行進、開閉会式の隊形の確認し、ラジオ体操まで通してみました。 そして、体育祭実行委員を務める生徒会三役、赤白各組のキャプテンと応援団長たちからの挨拶の後、スローガンが発表されました。 第15回体育祭 スローガン 一意奮闘 ~轟け!勝利への咆哮~ ***** 続く2時間目には、第Ⅰ期生(1~4年生)の綱引きの練習。赤組と白組に分かれて集合し、各リーダーから決起の挨拶があったほか、綱の持ち方や引く時の姿勢など、勝利を引き寄せるためのアドバイスがありました。練習とはいえ、勝っては喜び、負けては悔しがりと、素直に感情を表していました。

第15回体育祭は、7月6日(土)にやまびこドームで開催。今年も熱戦が繰り広げられることでしょう。

スローガン発表

スローガン発表

綱引きのコツを教える4年生のリーダー

綱引きのコツを教える4年生のリーダー