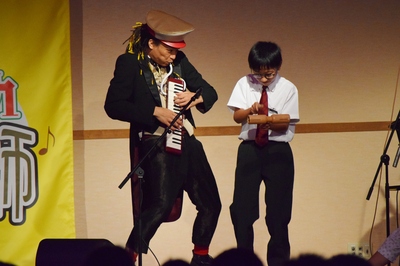

7月7日(金)、「ピアニカの魔術師」が来校し、コンサートを行いました。映画「となりのトトロ」のオープニング「さんぽ」に合わせて登場した「魔術師」のみなさんを、1年生から6年生が拍手と手拍子で迎えました。生徒たちには音楽の授業でなじみのある鍵盤ハーモニカですが、ダブルタンギングやビブラートなど、初めて耳にする奏法と演奏に「こんな音が出るんだ!」と新鮮な驚きがありました。

コンサートでは、クラシックからアニメ音楽まで多種多様なジャンルの曲を披露していただきました。中でも、音当てクイズの問題から始まった「スーパーマリオブラザーズ」のテーマや地上・地下BGMを聴いて、一層盛り上がる生徒たち。コイン獲得の音が鳴り、マリオとルイージがぴょこんとジャンプするたびに、大きな歓声が上がりました。

また、「シンコペーテッド・クロック」という曲では、ミッチュリーさんと生徒が一緒にパフォーマンス。生徒の叩くウッドブロック(=時計の速さ)が速くなっても遅くなっても、しかもフェイントがかかっても、それに合わせてメロディーを弾いてくださるミッチュリーさんは、とにかく「すごい!!」の一言に尽きます。

最後の「この素晴らしき世界」の演奏の前には、ミッチュリーさんが「目には見えないけれど、耳で聴いて心で感じられる音楽にはすごい力があると思う。自分たちはここで楽しい1時間を過ごしたけれど、世界を見れば今も戦争中の国がある。そこで使われている“武器”が“楽器”に変わったら、音楽が人をつないで笑顔がいっぱいになったら、世界は平和になると思う。みんなも音楽を好きになってください。」と話しました。

アンコールまで約1時間、歌ったり踊ったり、自由に音楽を楽しむ時間をくださった「ピアニカの魔術師」メンバーのみなさん、本当にありがとうございました

7月1日、2日に県松本平広域公園陸上競技場で開催された長野県中学校総合体育大会陸上競技大会において、8年 河野統徳君が2年男子100mで11秒63の自己新記録をマークして、見事3位に入賞しました。

1日の予選、準決勝のグラウンドコンディションは雨天でしたが、安定した走りで堅実に決勝にすすみました。翌日2日の決勝では大接戦のレース展開となりましたが、河野君の持ち味である後半までスピードをキープした走りを発揮し、混戦を体ひとつ抜けだして自己新記録で3位となり、目標としていた北信越大会出場権を獲得しました。

今後の目標は7月15日、16日の通信陸上競技大会長野県大会で全国大会参加標準記録11秒20の突破。北信越中学校総合体育大会陸上競技大会(8月3日、4日佐久市)での上位入賞を目指してがんばります。

<大会情報>

平成29年7月1日、2日

県松本平広域公園陸上競技場

男子2年100m 第3位 11秒63(自己新記録)

6月最後の週、28日から30日にかけ、6年生が研修旅行を行いました。

【1日目】

福島県・野口英世記念館 ~ 鶴ヶ城 ~ 会津藩校 日新館

研修最初の目的地は、野口英世記念館。生家エリアには、やけどを負った囲炉裏や、柱に刻まれた決意文などが当時のまま保存されています。苦しい生活を経て世界的医学者となった野口英世の功績を学びました。

2か所目は、赤い瓦が特徴的な会津若松のシンボル、鶴ヶ城。難攻不落とされた名城に歴史の息吹を感じました。

その後、宿泊場所でもある日新館へ。日新館では弓道や座禅、和尚様の講話を聴くなど、まさに「修行」というべき体験をさせていただきました。厳しい教育を受け、「白虎隊」として誇り高く生きた少年たちの足跡をなぞったことは、同年代の自分たちの弱さや甘えを克服するきっかけになったと思います。

【2日目】

宮城県石巻市

福島を後にし、向かったのは宮城県石巻市。東日本大震災による津波で、広い地域が水没・浸水しました。生徒たちは、ガイドのみなさんの説明に耳を傾け、熱心にメモを取っていました。

今、草に覆われている土地は、かつては家が建ち並び、多くの人が生活をしていた場所。そこが、自然の力により、一瞬で瓦礫の山と化した―。大川小学校跡地では、グラウンドと校内で80名以上の児童が命を落としたとあり、とても胸が痛みました。

2011年はまだ5歳だった生徒たちですが、被災地を自分の足で歩き、自分の目で見て、被害の大きさや悲惨さを実感し、人として何が出来るのか、どういう生き方をすべきかを考えました。

【3日目】

宮城県・松島 ~ 岩手県・世界遺産平泉

研修旅行も終盤。松尾芭蕉の「奥の細道」にも登場する名所、美しい自然が広がる松島を訪れた一行は、湾内に点在する島々をめぐるクルーズを楽しみました。

最後は岩手県平泉に移動し、世界遺産の中尊寺へ。平安末期、100年にわたる栄華を誇った奥州藤原氏にゆかりの土地。美術品のような中尊寺金色堂など優雅な史跡を見ながら、先人の生き方を学びました。

現地でご協力いただいたみなさん、安全な運行で生徒たちを送り届けて下さった運転手のみなさん、本当にありがとうございました。

「才教生らしさ」を大切に、今年も東北の地で伝統を引き継ぐ研修旅行ができました。

会津藩校 日新館

会津藩校 日新館

大川小学校跡地

大川小学校跡地

卓球部が、6月25日(土)に中信大会個人戦、26日(日)に同大会男子団体戦に出場しました。

個人戦では、8年生の笠原君、胡桃君が初戦を突破するも、残念ながら2回戦で敗退となってしまいました。また、女子でも8年生の深澤さんが出場しましたが1回戦敗退という結果でした。

団体戦では1次リーグで鎌田中学校、広陵中学校、豊科南中学校と対戦しました。結果として、この大会の優勝チームである鎌田中学校の胸を借り、3試合中2試合はゲームを取るなど善戦した才教の卓球部でしたが、結果は0-3で黒星。しかし、2戦目の広陵中学校との対戦では力を発揮することができ、3-1で勝利しました。

勝てば2次リーグ進出となる3戦目は豊科南中学校が相手。どの試合もフルゲームとなる接戦でした。力の限りを尽くしましたが、0-3で敗れ、大会敗退が決まりました。

勝敗が決した後も、隣のコートでは主将の長岡君のゲームが続いていました。長岡君は、敗退が分かった後でも、最後まで主将らしく気迫あふれるプレーを見せてくれました。長岡君は市中大会からほとんどの試合で最後の5人目を任され、2-2となったところで勝利をし、チームを勝利に導く大活躍も見せてくれました。自分の務めに徹する素晴らしい姿であったと思います。

9年生はこれにて引退、部活動からは離れますが、新たなハードルに向かいます。ここで培った精神力を余すところなく発揮し、それらのハードルを乗り越えていってほしいと思います。

6月11日(日)、算数オリンピックのトライアル大会が開催されました。

算数オリンピックは、小学生・中学生の才能発現の場となることを目的に開催されるイベントで、「知の祭典」とも呼ばれています。種目によって60分、長いものでは90分間、難問に挑戦します。本校も今年から準会場の認定を受け、当日は他校からの参加者も交えての大会となりました。

ここで出題される問題は、普段授業で扱う教材よりはるかに思考力・発想力を必要とする難問ばかり。ファイナル大会への道は簡単ではありませんが、トライアル大会への挑戦が自分自身を鍛えることにつながっています。本校の数才クラスでも、難問を解くことで力を磨き、算数・数学の奥深さや楽しさを実感できるような活動を行っています。

参加した生徒たちからは、「あ~、難しかった~」という言葉が出ていましたが、それとは対照的に清々しい表情をしていて、集中して難問に立ち向かった達成感がにじみ出ていました。

そして、このほどトライアル大会の結果が発表され、3年生の五十嵐唯くんと神農凌くんが「キッズBEE」という種目でファイナル(決勝)大会に進出することが決まりました。

ファイナル大会は、7月16日(日)に東京のほか、大阪、福岡で開催されます。

6/10(土)、11(日)に松本市中学校体育大会が開催され、卓球部は男子、女子がそれぞれ団体戦・個人戦に出場。女子団体は残念ながら中信大会出場を逃してしまいましたが、男子団体は予選リーグを2位で通過し、その後の決勝リーグで5位に食い込み、見事中信大会進出を決めました。

個人戦では8年生部員が活躍。男子は笠原くんと胡桃くん、女子は深澤さんと、計3名が中信大会に駒を進めました。

さらに上位の大会を目指し、放課後の練習にも一層熱を入れている卓球部。中信大会での健闘を祈ります!

中信大会は6/24(土)に個人戦、25(日)に団体戦が行われます。

また、笠原くんは中部9県で行われる各予選を勝ち抜いた選手たちが戦う「第69回中部日本卓球選手権大会(カデットの部)」へ個人戦で出場することも決まっています。5月に行われた長野県中学校卓球選手権大会で上位に入り、長野県代表選手のひとりとして推薦されました。こちらの大会は8月26日に愛知県岡崎市で開催されます。

笠原くん(8年)

笠原くん(8年)

5年生は6月12日から1泊2日の宿泊研修を行いました。

研修の目的は大きく3つ。

・日本が世界に誇る大企業を見学し、最先端技術を肌で感じる。

・災害の実態を正しく学び、それに対処する方法を身につける。

・長野県を代表する伝統工芸「木曽漆器」から、

手工業の素晴らしさを体験し近代産業との違いを学ぶ。

研修直前の10日(土)には結団式があり、この研修にかける意気込みを「決意発表」というかたちで一人ずつ宣言しました。

出発の朝、引率の先生が「2日間の研修が終わって学校に戻ったみなさんは、必ず今の状態とは違っているはず。この研修を通して大きく成長しましょう。」と呼びかけました。

トヨタ自動車高岡工場では、普段見ることのできない最新の機械と技術の数々を見学させていただき、生徒たちは目を輝かせていました。2日目は県内に戻り、木曽漆器館での箸の絵付け体験。世界に一本だけのオリジナル箸をつくろうと、みんな真剣に取り組んでいました。

学校到着後は保護者のみなさんに迎えられ、研修を締めくくる解散式を行いました。

集団として過ごしながら、お互いの気遣いやメリハリを意識し、楽しさとは思いやることや規律を守ることの先にあるのだと改めて気づくことができたと思います。

たくさんの発見があり、学びにあふれた宿泊研修。今年度からの新たな行事ですが、この経験を大きな糧として生かしてくれるよう期待します。

トヨタ自動車 高岡工場

トヨタ自動車 高岡工場

名古屋市港防災センター

名古屋市港防災センター

木曽漆器館

木曽漆器館

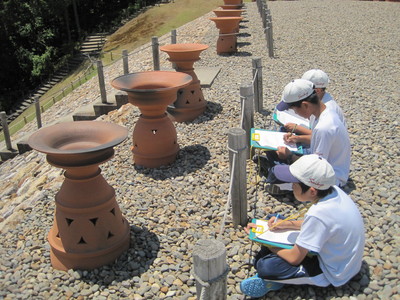

6月13日(火)、6年生が社会科見学で千曲市にある「科野の里歴史公園」と、その敷地内の史跡「森将軍塚古墳」を訪れました。

現在のように便利な道具や重機がない時代、小高い丘の上まで石などを運ぶことは容易ではなかったはず。見学の中で、【200人もの人が450日もかけて造った】と知った生徒からは、「この地を治めていた人のために頑張ったんだと思うと、やっぱりすごい!」などの感想がありました。

「狩りや採集の時代から米づくりの時代へ」という単元で、古代の豪族などについて学び、実物に触れて理解を深めるための見学でしたが、教科書では扱わない「科野のクニ」についていろいろなことを知ることができました。

バスで到着したあと、駐車場から古墳のある丘まではきつい登り坂でしたが、思い石を運んだ古代の人のことを思うと、弱音を吐くこともなく歩き切りました。

大変なことでも一つずつ頑張れば、次への布石となることを改めて学んだ6年生。6月末に予定している研修旅行も頑張ることができそうです。

6月10日(土)、吹奏楽部が学校近くの「ウィズ村井」で訪問演奏会を開きました。フルート、クラリネット、サックスの楽器ごとのアンサンブルに加え、全員での「学園天国」など計12曲を届けました。

入居者のみなさんは、演奏に合わせて歌ったり体を動かして手拍子をしたりして、一緒に音楽を楽しんでくださいました。

演奏が終わり、部員からは「和やかな雰囲気の中で演奏することができて、自分も楽しかった。」「コンクールに向けてもっと練習をがんばりたい。」との声。

顧問の先生も「コンクールなどに比べると客席との距離がとても近く、嬉しそうに聴いて下さっている様子をすぐそばで見ることができた。自分たちの演奏に人を喜ばせる力があると感じることもでき、あたたかい演奏会になった。このような活動を定期的に続けていきたい。」と話していました。

6月9日、週末に行われる松本市中学校体育大会等に出場する運動部のための壮行会を行いました。

ユニフォーム姿の各運動部員は、1年生から9年生の大きな拍手に迎えられ、駆け足で講堂に入場。勝利を願う全校生徒からの応援を、真摯な面持ちで受け止めていました。

生徒会長の根本くんが「今までの練習に自信を持ち、全力でプレーしてください。」とエールを送り、小松校長も「勝負は最後まで分からない。全力でのプレーが勝利を呼び込む要因だと常に自分の中に留めてほしい。一挙手一投足に熱い気持ちを込め、最後まで全力を尽くして。」と激励しました。

〈各部代表者の抱負〉

◇サッカー部 林くん

「2日間に行われる試合は、一戦一戦全力で臨みます。」

◇卓球部 長岡くん

「男女ともに中信大会を目指します。特に男子は前回の新人戦で市中5位から中信大会に出場できたので、それ以上の順位を狙います。」

◇野球部 御子柴くん

「これを最後の大会と思い、まずは中信大会出場を目標に頑張ります。」

◇陸上 河野くん

「7月1日に行われる県大会に出場し、北信越大会を目指します。」

みなさんの健闘を祈ります!