4月5日(金)、2019年度入学式を挙行しました。午前10時からまつもと市民芸術館で行われた式には、真新しい制服に身を包んだ新入生と多くの保護者のみなさんを迎え、在校生が新入生の胸にリボンをつけて「入学おめでとう」と声をかけていました。 学校長は式辞で、「心に抱いたたくさんの抱負を実行し、数多くの感動を体験して下さい。勉強に励み、行事に取り組み、友達と切磋琢磨し、自分を高めていくこと。それが、才教生の過ごし方です。すべての才教生が果たさなければならない使命、『世のため人のために尽くす高い志を持った真のエリートになる』ために、今何をすべきかを常に考えながら学校生活を送って下さい。」と述べました。 新入生代表挨拶を務めた鴨居史佳さん(1年)も、力強い宣誓を行いました。 「オリエンテーションで、真剣でキラキラしたお友達の顔を見て、みんなと学校生活が送れるなんて、すごく嬉しいなと思いました。これから、私は勉強や運動を頑張って、夢中になれることやお友達の良いところをたくさん見つけていきたいです。お兄さんお姉さんのような優しい心と、失敗しても諦めない心を持って、困った人達を助けてあげられる人になりたいです。」 在校生を代表し挨拶したのは滝澤光輝くん(9年)。 「みなさんの入学を心から嬉しく思います。体育祭とさいきょう祭を通じ、全力を尽くして得られる達成感を味わい、プレゼンテーションコンテストで確かなプレゼン力と豊かな表現力を身につけていくことになります。もし、くじけそうになったら、いつでも私たちに聞いて下さい。皆さんが安心して学校生活を送ることができるように支えていきます。」と歓迎の挨拶をしました。

温かく和やかな雰囲気の中、これから始まる学校生活の第一歩にふさわしい入学式となりました。

新入生代表挨拶

新入生代表挨拶

3月15日(金)、卒業生を除く生徒が集合して行われた終業式では、校長から学年ごとにメッセージが送られました。 【校長講話】何を学びどう成長したか、決意を新たに ◇1年生へ 長時間の卒業式での姿を見て、みなさんも立派な才教生になったと感じました。4月に入学してくる1年生のお兄さん、お姉さんとして、「才教生とはこういうものだよ」としっかり教えてあげてください。 ◇2年生へ これまで以上に人との関わりが増えていきます。人の気持ちを考えて行動できる人になってください。 ◇3年生へ 進級するとⅠ期のリーダーになります。持ち前の明るさとパワーで4つの学年をまとめ、お手本となることを期待しています。 ◇4年生へ 制服・生活が変わり、Ⅱ期の仲間入りです。「才」を磨き、「夢」を打ち立て、「役割」を考え、志を芽吹かせてください。 ◇5年生へ 小学校課程最後の1年を迎える節目の1年です。研修旅行で訪れる東北の地でみなさんは何を思うでしょうか。学習面、精神面の準備を怠ることのないようにしてください。 ◇6年生へ 修了式で堂々と証書を受け取ったばかりのみなさん。4月からも新たな気持ちで、誰もが自分の可能性を信じて邁進してくれることを望みます。 ◇7年生へ 9年生を支え、後輩をどうまとめられるか。みなさんが才教学園の舵となります。最上級生に続く学年として、先輩を支え、先輩の行動に学んで大きな役割を果たしてください。 ◇8年生へ 5月には修学旅行、そして体育祭、さいきょう祭など、大きな行事の中心になります。自ら考え、動き、伝えていく立場であるという自覚をもって、才教学園をけん引してくれることを期待します。

終業式ー校長講話

終業式ー校長講話

「才教学園での1年目、頑張りましたね」

「才教学園での1年目、頑張りましたね」

3月14日(木)、9年生の卒業証書授与式および6年生の小学校校課程修了式が、まつもと市民芸術館で行われました。ご来賓と保護者の方々、在校生に見守られ、卒業生は才教生として最後の日を迎えました。 式では担任の先生からひとり一人の名前が呼ばれ、生徒は清々しい表情で壇上に進み、校長から卒業証書を受け取りました。 卒業生代表による答辞では、「一日一日が私たちにとってかけがえのないものだったからこそ、苦労さえ懐かしく感じます。学年の結束力を高め、世界という大きな舞台を肌で感じる機会を得られたこと、家族や先生、友達から愛されていたことに感謝します。在校生の皆さんは、常に同じ場所を目指す仲間とともに、学校生活を悔いのないものとしてください。」と話してくれました。 進む道はそれぞれあれど、自分の夢に向かっていくみなさんを、これからも応援しています。 卒業おめでとうございます!

卒業証書を受け取る9年生

卒業証書を受け取る9年生

卒業生と修了生はクラスごとに記念撮影

卒業生と修了生はクラスごとに記念撮影

2月25日(月)から28日(木)まで「英語の森」を行いました。今年度は1年生と5年生、2年生と6年生、3年生と7年生、4年生と8年生と、2つの異なる学年がペアになり、1時間をたっぷり使って、紙芝居仕立ての「スイミー」や「はらぺこあおむし」、そしてゲームで交流しました。 上級生は、紙芝居を作るところから準備を始め、「どのようにしたら下級生が喜んでくれるのか」「どんな読み方をしたら下級生が話の内容を理解しやすいか」などを考え、各グループで精一杯の工夫をしていました。本番では、同じグループになった下級生に優しく話しかけて誘導したり、発表をグループ内でフォローし合ったりしていました。下級生も、時折笑い声や歓声を上げながらすっかりお話に聞き入っていました。 時間の後半に計画していたゲームでは、上級生と下級生が自由に交流できるような活動を行いました。自己紹介や誕生日を訪ねるといった英語でのコミュニケーションの際は、上級生が下級生との目線を合わせようと膝をついたり腰をかがめたりしながら、ここでも積極的に話しかけ、リードする姿が見られました。 この交流を通して、上級生が下級生を思いやる気持ちや、下級生が上級生に憧れる気持ちといったものが、今まで以上に多くの生徒達に芽生えたようでした。

5年生と1年生

5年生と1年生

7年生と3年生

7年生と3年生

8年生と4年生

8年生と4年生

お父さん お母さんのための“教え方”講座

第2回テーマ 「もじ」と「かず」 ~実践編~

お子さんが楽しみながら無理なく「もじ」「かず」について学べる、ご家庭での教え方についてお話しします。特に幼少期の子どもたちは、実体験を通して「もじ」や「かず」を身につけていきますが、保護者の声がけ、接し方次第で身につき方が大きく変わってきます。この時期に知っておくと、無理なく小学準備ができる内容の講座です。

日時:3月5日(火) もしくは 3月9日(土) (2日とも同じ内容です。)

いずれも10:00~11:30

場所 才教学園小学校・中学校

対象 未就学児の保護者

主に年長児の保護者の方を対象としたお話しになりますが、年中、年少児の保護者の方もご参加いただけます。

持ち物 上履き(スリッパ)、筆記用具

申し込み方法 お電話、またはこちらからお申込みください

2月16日(土)に、第14回プレゼンテーションコンテストを行いました。 5年生から7年生までが個人で興味のあるテーマをひとつ選び、書籍やインターネットを通じての情報収集、アンケートや現地調査など、数カ月かけて調査・研究を続け、考察をしました。事前のクラス内予選(保護者審査)を経て代表に選出された10名は、本選までの1週間で修正や練習を重ねてきました。本選では校長をはじめとする審査員のみなさん、保護者のみなさん、大勢の生徒を前に、代表者はとても堂々としたプレゼンテーションを行いました。 審査の結果、最優秀賞に選ばれたのは、ハガキ1枚の強度について調べた加藤くん(5年)です。加藤くんは、ハガキサイズの紙の強度が折り方の違いでどのように変わるのか、水入りペットボトルが乗った本数をグラフに表して比較しました。同じ筒状でも円柱・四角柱・星型など頂点の異なるかたちにしたとき、もっとも強かったのは円柱で23㎏まで耐えられたそうです。この延長で、用紙の厚さを変えて同様の実験を行い、加藤くんが「極厚紙」と呼ぶ紙では、2リットルのペットボトル17本分に相当する35㎏という記録が出たそうです。考察として「①紙は円柱形の状態が一番強い ②頂点の数が多いほど強くなる ③厚みがあるほど強くなる」とまとめました。 講評では、「自分の作った資料はずっと大切にしてほしい」「どのプレゼンテーションも甲乙つけがたかった」「来年のコンテストをさらに楽しみにしています」などの感想をいただきました。 審査員のみなさんには、厳正な審査にご協力いただき、本当にありがとうございました。 〈審査結果〉 最優秀賞 5年 加藤 紬くん 「一枚のハガキの強度」 優秀賞 7年 伊野翔真くん「刀と日本語」

優秀賞 6年 小松 遊路くん「B型はなぜきらわれるのか?」

本選に出場した10名

本選に出場した10名

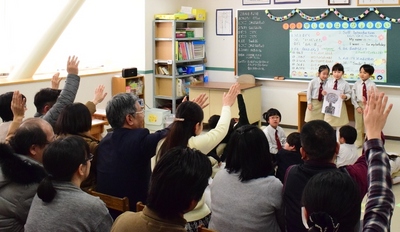

2月4日(月)から14日(木)まで、今年度最後の授業参観(学年別)を行いました。 4日からの3日間はプレゼンテーションコンテストの予選として、5・6・7年生の保護者のみなさんにはお子さんのいるクラスで審査にご協力いただきました。時には内容のおもしろさに笑いが起きることもありましたが、一人ひとりの発表をうなずきながら真剣に聞いて下さっていました。この審査の結果を受けて、10名が16日(土)の本選に臨みます。 1年生「学習発表会」:グループ発表や英語での自己紹介、百人一首の親子対戦などが行われ、とても盛り上がりました。グループ発表のクイズで遠慮がちに挙手するお父さん、お母さんが「手を挙げるときは耳に腕をつけて下さい!」と子どもたちから言われる場面もありました。 2年生「未来へ 今までのわたし、これからのわたし」:自分の名前の由来やもっと小さかったころのエピソードなどをお家の方から聞いてまとめ、発表しました。また、子どもたちが将来の夢やこれから頑張りたいこと、日ごろの感謝を伝えると、目頭を押さえるお父さん、お母さんの姿が…。 3年生「昔のくらし」:「衣・食・住・行事・生活」の5つのテーマで、昔の子どもの遊びや、自分たちが直接見たことのないもの(わらぐつなど)について調べていました。中にはおじいさんが子どもの頃に使っていたという教科書を見せてくれた生徒もいて、保護者のみなさんも驚いていました。 4年生「私は○○の宣伝部長」:一人ずつ長野県の文化や観光の魅力を紹介するプレゼン形式の発表が行われました。県鳥である雷鳥や、ワカサギの生態、塩尻玄蕃まつりなど個々に発表する内容を決め、画用紙や模造紙にわかりやすくまとめていました。 どの学年でも、堂々としていた生徒たち。 お子さまのご成長ぶりはいかがだったでしょうか。 1年生から8年生の保護者のみなさん、平日のお忙しい中、ご来校ありがとうございました。

1年「学習発表会」

1年「学習発表会」

2年「未来へ」

2年「未来へ」

3年「昔のくらし」

3年「昔のくらし」

1月13日(日)にアンサンブルコンテスト松本地区大会があり、「木管七重奏」と「管打五重奏」の2グループが出場しました。本番前には円陣を組み、気合を入れて臨みました。どちらのグループも自分たちらしい演奏を行うことができました。木管七重奏は銀賞で惜しくも中信ブロック大会は逃してしまいましたが、「舞曲の雰囲気がとても上手に表現できていた」という講評をいただきました。管打五重奏は、バッハの美しい曲をしっとりと表現し、見事金賞をいただいて20日(日)開催の中信ブロック大会に進みました。

管打五重奏は、中信ブロック大会でも金賞を受賞し、県大会代表に選出されました。県大会までの1週間は一層練習に励み、当日27日の朝には吹奏楽部全員から励ましの声をかけられリハーサルと本番に臨みました。「中信ブロック大会のステージよりもリラックスして取り組めた」という県大会の結果は銅賞。上位大会進出はならなかったものの、オール4の評価を2名の審査員よりいただき、それぞれに「やりきった!!」という面持ちでした。

合奏・重奏を表す「アンサンブル」は「一緒に、共に」という意味を含んだ言葉です。みんなで一緒に一つの曲に向かって日々練習に励む様子は美しく印象的でした。大会では、レベルの高い他校の演奏を聴くことができ、よい刺激になりました。サポートに回ってくれた後輩部員や保護者・関係者の皆様、応援して下さった皆様、ありがとうございました。

〈大会情報〉

第44回長野県アンサンブルコンテスト 中学校の部

松本地区大会 平成31年1月13日(日) 松本市音楽文化ホール

管打五重奏 金賞・中信ブロック大会代表

滝澤 光輝(8年) 波塲 和(7年) 窪田 菜月(7年)

犬飼 陽南乃(7年) 齊木 りさ(7年)

曲目:フランス組曲第2番 作曲:J.S.バッハ

木管七重奏 銀賞

駒津 未希加(8年) 巻山 和華(7年) 西村 那祐芽(7年)

花岡 結咲(7年) 川村 優花(7年) 井口 真里花(7年)

栁沢 信太朗(6年)

曲目:ルーマニア民族舞曲 作曲:B.バルトーク

中信ブロック大会 平成31年1月20日(日) キッセイ文化ホール 管打五重奏 金賞・長野県大会代表 長野県大会 平成31年1月27日(日) キッセイ文化ホール 管打五重奏 銅賞

全校生徒の前で演奏を披露する管打五重奏のメンバー(1月7日始業式)

全校生徒の前で演奏を披露する管打五重奏のメンバー(1月7日始業式)

県大会閉会式後、キッセイ文化ホールにて

県大会閉会式後、キッセイ文化ホールにて