まつもと市民芸術館のアウトリーチ公演(theatre LAMPON<シアターランポン>による上演)が9月26日(火)に行われました。プロ劇団による学校での演劇鑑賞は長らく控えていたため、生徒たちはこの日をとても楽しみにしていました。

今回上演された『カメレオンの陽気なキャラバン』は、3タイトルのオムニバス形式。全校を3グループに分けての公演は、いずれの回も笑いの絶えない、あっという間の1時間でした。

俳優のみなさんは1人で何役もこなしていて、「本当に6人しかいないのか?」と不思議に思ったほど。息づかいや衣擦れの音まで聞こえるくらいの距離感、照明や道具の配置によって次々と変わる場面、淀みないセリフ・・・先生も生徒も、すっかり舞台に引き込まれてしまいました。

さいきょう祭に向けた練習も本格的になってきましたが、そのような毎日の中でとても贅沢な時間を過ごすことができました。自分たちの演目に活かせる「気づき」を得た生徒も多いと思います。

お忙しい中、すばらしい公演を見せてくださったシアターランポンの皆様、まつもと市民芸術館の皆様、本当にありがとうございました。

《生徒の感想》

・1本目の演目の主人公が、「夢を見てくれ」と頼まれたり、見ていない夢の話を「聞かせてくれ」と頼まれたりしているときの困った顔が印象的だった。

・セリフを言っていない人達にも動きがあって、その場面がより生き生きして見えた。

・さいきょう祭の劇では、「動き」「表情」「セリフ」を場面ごとに変えて、役の感情や学年の歌が会場全体に伝わるように練習したい。ハキハキとセリフを言うところをまねしたい。

・さいきょう祭では、シアターランポンのみなさんのように、みんなに「面白い!」「すごい!」と思ってもらえるような演技をしたい。

『大天使様のお裁き』より

『大天使様のお裁き』より

『長い長い郵便屋さんのお話』より

『長い長い郵便屋さんのお話』より

たくさんの笑い声が響きました(4~6年生の公演より)

たくさんの笑い声が響きました(4~6年生の公演より)

連日行われているさいきょう祭練習。講堂や多目的室からは毎時、歌声や楽器の音が響いています。

ポスターが決まり、照明台本、舞台図、パンフレット作成と、練習以外の部分も忙しなく動いています。

10月2日(月)の1時間目は、全校合唱の練習が行われました。曲は、『世界はあなたに笑いかけている』。9月の学年別練習、パート練習を経て、今年初めて全員の歌声を合わせました。

熱の入った練習はまだまだ続きます。どうぞ本番をお楽しみに!

《さいきょう祭実行委員・演出係長 林さん》

月曜日の1時間目、初めて全校で歌を合わせました。それまで各学年での練習、小学生と中学生に分かれての練習でした。学年練習では、音程の確認。小学生と中学生に分かれての練習では、タイミングの確認。そして全校練習では、振り付け。着実に階段を上がっています。

やはり全校が集まって歌った時は迫力がありました。しかし、まだバラバラなところがあります。これから、振り付けを合わせたり、ハーモニーの確認をしたりして細かい部分を練習していきたいです。細かいところが揃えば一体感が生まれ、歌っている側も見ている側も楽しい、最高のステージになるでしょう。

私が今回の全校合唱曲に『世界はあなたに笑いかけている』を選んだ理由は、この曲が今を生きる上で大切なことを思い出させてくれるからです。現代社会では、インターネットを中心にさまざまな情報が飛び交っています。周りを気にして本当の自分を出せず、苦しんでいる人は多いのではないでしょうか。そこで、この曲は、周りなんか気にせず本当の笑顔を見せてといってくれます。

観客の皆さんに元気と勇気を与えられる全校合唱を届けられるよう、練習を重ねていきます!

《合唱担当 田中先生》

いよいよ校内練習もあと2回。9年生を中心に、更に良いものを届けられるよう試行錯誤しながら、日々頑張っているところです。

音楽科として、 全校合唱を通して学んでほしいことはたくさんありますが、特に大切にしてほしいことが2つあります。

1つ目:個性豊かな歌声が合わさると、1人では感じられない響きが生まれます。その響きの良さを全身で感じ、味わいながら歌いましょう。なぜなら、小学生らしい歌声と大人っぽい歌声を出せる中学生が一緒に歌える機会はなかなかないからです。

2つ目:歌詞の意味を理解し、メロディに想いを込めて歌うために表現を工夫しましょう。楽しく歌うのも一つの表現。パワフルな音色で歌うのも一つの表現。伝えたい言葉を強調して歌うのも一つの表現。このように、工夫の仕方はたくさんあります。どうすればこの曲の良さを伝えることができるのか考え、試すことを積極的に行い、自分から表現力を磨いてほしいです。最終的には、このような取り組みを通して、表現する楽しさや喜びを感じてほしいと思います。

最後に、私がこの曲(歌詞)から改めて感じていることをお伝えしておきます。日々生活を送っていれば諦めたくなることもあると思いますが、そのような時こそ「Never Gonna Give It Up!」の気持ちが大事です。時に涙を流すこともあると思います。でも、周りを見渡せば、「どんな瞬間も 溢れてる Smile For It!」。これを忘れないようにしましょう。残り少ない練習ですが、歌詞の内容も味わってください。

10月29日(日)キッセイ文化ホールにて、心を込めた「世界はあなたに笑いかけている」をお届けするため、子どもも大人も一緒に歌い、一つ一つ丁寧に創り上げていますので、ぜひたくさんの方に聴いていただきたいです。会場でお待ちしております。

リーダーとして後輩たちに手本を示すのは9年生(9月・学年練習)

リーダーとして後輩たちに手本を示すのは9年生(9月・学年練習)

校歌以外を全校で歌うのも4年ぶり(10月2日・全校練習)

校歌以外を全校で歌うのも4年ぶり(10月2日・全校練習)

スローガンは「飛翔」

スローガンは「飛翔」

9月19日午前、トリオ・アルデンテのみなさんによる『AUTUMN CONCERT』が行われました。

演奏してくださったのは、ヴァイオリンの副島聖代さん、チェロの大岩直樹季さん、ピアノの柳津昇子さん。それぞれにソロや室内楽の活動等も精力的に行っていらっしゃいます。

公演は入れ替え制で約40分ずつの2ステージ。ファーストステージを1~4年生、セカンドステージを5~9年生が鑑賞しました。

「愛の挨拶(エルガー)」「白鳥(サン=サーンス)」「美しく青きドナウ(シュトラウス)といったクラシックの名曲に加え、ジブリ作品から「崖の上のポニョ」、オペラ『トゥーランドット』から「誰も寝てはならぬ」など、様々なプログラム。アイコンタクトをとり、呼吸をも合わせて織りなす表情豊かな音楽に、生徒も先生もすっかり聴き入っていました。

巣山教頭は冒頭、「自分たちが演ずることになるさいきょう祭に向けて、演奏するとはどういうことか、音楽に限らずとも、見てくださる人、聴いてくださる人に届く発表とはどういうものかといったことも感じ取ってもらえたら」と話していました。

コロナ禍だったこともあり、ここ数年はこうした機会に恵まれずにいました。ご縁があってこのように素敵な音楽鑑賞ができたことは、来月末のさいきょう祭の練習に励む生徒たちにとってとても良い刺激になったと思います。

トリオ・アルデンテのみなさん、感性を豊かにするひとときをありがとうございました。

《生徒の感想》

・生の楽器の音はとてもきれいで、気持ちを落ち着かせてくれました。ひとりひとりが心を込めて、丁寧に演奏するからこそ、観客に思いが伝わるのだと思います。「美しく青きドナウ」は、川の流れを3つの楽器で表現していて、軽やかなリズムのときは水のチョロチョロした流れ、低い音のときは大量に流れている情景が思い浮かびました。

久しぶりにプロの演奏家のコンサートを見ましたが、服装、移動、演奏の全てが完璧でした。舞台の上にいる時間はずっと目立つ、と感じました。さいきょう祭のミュージカルで、そういうことも意識したいです。

・今日は貴重な時間を持つことができてよかったです。特に印象的だったのは「チャールダーシュ」で、ヴァイオリンの細やかな音、ピアノ伴奏もきれいで、チェロの低めの音が全体を支えているようで、聞いていて楽しかったです。

・9曲の中で一番印象的だったのはレハールの「メリー・ウィドウ・ワルツ」です。ヴァイオリン(女性)とチェロ(男性)の音色の違い、交互に演奏することで「愛しているけど溶け込めない気持ち」を表現していました。3つの楽器が作るひとつの音楽に感動しました。

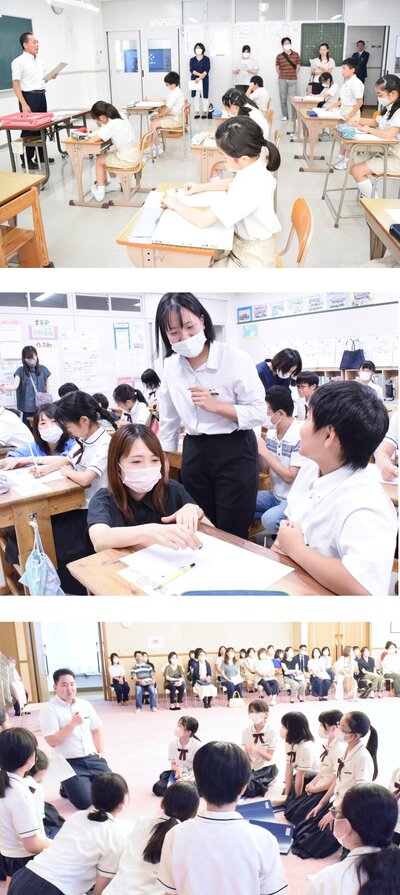

9月5日(火)から8日(金)まで授業参観を行いました。

学級担任による数学や道徳、さいきょう祭関連の活動、教科担任による美術や体育といった技能教科まで、幅広い授業内容でした。

5日は中学校課程の参観日。さいきょう祭に向けた特別編成授業が組まれている期間でもあり、7年生は体育館でダンス練習をしました。少し恥ずかしそうな様子も見受けられましたが、グループごとに打ち合わせをしたり、iPadで動画を見ながら動きを追ったりしていました。8年生はコース別の数学、9年生は理科と美術の授業でした。

6日、5年生もさいきょう祭に関する時間でした。演目(歌)に出てくる生き物のイメージを具体的に膨らませようと、一人ひとりが創造力を働かせて絵を描きました。傍らに来てくださった保護者の方と、「こんな感じかな」「もっと強そうな方がいい?」と相談しながら、オリジナルの作品を生み出す和やかな時間でした。

7日、3年生の保護者のみなさんには体育館でマット運動の実技を見ていただきました。授業では、基本となる前転・後転、そして今学期中には側転の習得を目標にしています。子どもたちはiPadで撮影し合った動画を再生して試技を振り返り、「今のきれいにできてたね」「もう一回頑張る!」と嬉々として取り組んでいました。

最終日(8日)、1年生は算数、2年生は道徳の授業をそれぞれ担任主導で行いました。お家の方が来ているとあって、自分の頑張りを見てほしいという熱意もそこかしこに満ちていました。

授業参観の後には、保護者に向けた「学校からのお知らせ」の時間を設け、小松校長が先日の環境整備作業のお礼を述べたほか、子どもの学力伸長や発達についてなど毎日異なるテーマで講話を行いました。

まだまだ残暑厳しい時期、そして来校のタイミングでにわか雨が降ってしまった日もありましたが、連日多くの保護者の方に生徒の様子をご覧いただきました。参観、講話、学級懇談会まで長時間のご参加をありがとうございました。

画像は上から:1年(算数)、2年(道徳)、3年(体育/マット運動)、4年(算数・コース別)、5年(総合/さいきょう祭)、6年(さいきょう祭練習)、7年(さいきょう祭・体育/ダンス)、8年(数学・コース別)、9年(美術/コラージュ)、校長講話

9月8日(金)、令和6年度生徒会選挙が行われました。

3時間目、5~9年生が講堂に集まり、立会演説会がありました。立候補者4名は、次期生徒会を牽引する立場として、学校生活を送る上での大きな目標と公約を改めて発表。「学年の枠を超えて生徒がつながりを持てるように」「例年以上にメリハリのある学校に」「生徒の意見に沿った学校生活を作る」「5年度に行った活動の継続と、委員会活動を"見える化"する」などと、各自がしっかりと考えを述べました。

直後の4時間目には、同じ会場に投票箱を設置し投票を行いました。生徒たちは、選挙管理委員から受け取った投票用紙で責任ある一票を投じました。放課後には開票作業が行われ、あす9日に令和6年度三役が掲示発表されます。

*****

なお、今年の立会演説会の場では、次期生徒会を組織する上で大きな改革が行われることも明らかになりました。その内容は大きく3つ。

①応援・文化の各委員会廃止と新しい委員会の設置

②通常委員会の委員長・副委員長のみ9年(今の8年生)内で決定

③学校行事(体育祭・さいきょう祭)における実行委員会組織のあり方

①について、既存の委員会の活動を引き継ぐ委員会が新設され、ベルマークやインクカートリッジ等の回収等を行う「ベルマーク委員会」、社会的支援活動(募金など)を中心に行う「SDGs委員会」を立ち上げます。

②について、今までは9年生全員が委員長・副委員長・書記のいずれかに就いていましたが、「書記」はやる気、信頼感があれば下級生であっても書記になることが可能(9年生でなくてもよい)となります。

③に関しては、「三役だから」「応援委員だから」といった生徒会の役職にとらわれることなく、「熱意があり、その役に就くのにふさわしい生徒」が選出されるとのこと。

次期生徒会は、上のような改革で5年生以上の生徒達への門戸が広がったことに加え、『これからの才教学園をつくっていくのは自分たちである』ということを生徒たちがより強く自覚し、主体的に動く生徒会になりそうです。

立会演説会で話す候補者

立会演説会で話す候補者

”大切な一票”を投じました

”大切な一票”を投じました

開票作業前、選挙管理委員に「選管としてふさわしく、公平を保ち、厳正にやり遂げて」と巣山教頭

開票作業前、選挙管理委員に「選管としてふさわしく、公平を保ち、厳正にやり遂げて」と巣山教頭

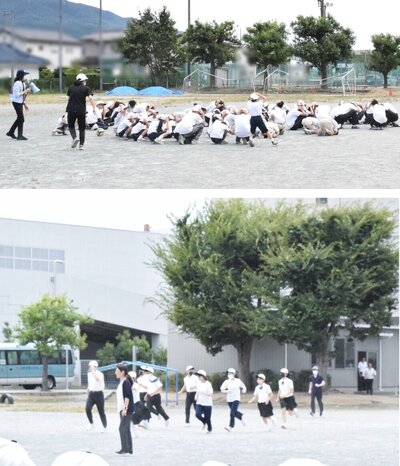

生徒会体育委員会が企画したスポーツフェスティバルが8月31日(木)に行われました。運動能力に関わらずみんなが楽しめる「ゆるスポーツ」の体験として、5~9年生が学年ごと、1時間ずつを使って2種目を楽しみました。

ひとつ目は「しっぽ取り」。腰につけたしっぽ(タグ)を取り合う、2チーム対抗戦です。才教学園ではいずれの学年も2クラス編成なので、男女混合のクラス対決となりました。

ダッシュで相手に突っ込んでいく生徒に、それをひょいと身軽に交わす生徒。時折、「あー、取られたー!」と悔しそうに天を仰いだりしていました。2方向からの挟み撃ちや、制限時間ぎりぎりまでしっぽを取られないよう確保に努める・・・といった戦術を取りながら、歓声を上げて駆け回りました。

ふたつ目「ドッジビー」は、ドッジボールと同じルールで、ボールを「フライングディスク」に置きかえ。こちらは男女別の勝負でした。

投げ方のコツがあるようで、狙った相手のところに飛ばず、やむなくディスクを渡してしまい、逆に自分たちが狙われることになる場面も何回か。絶妙なカーブを描いて相手を見事アウトにするナイスプレーも飛び出しました。陣地内を逃げまわったり、目前に飛んできたディスクを果敢にキャッチして攻撃に転じたりする姿からは、思いっきり楽しんでいることが見てとれました。

競技ルールの説明や準備・片付けを行ったのは、各学年の体育委員。合い間に水分補給を促す声がけも欠かさず、運営の役割をしっかりと果たしていました。

主催の体育委員会委員長 竹内さんの話

「しっぽ取り、ドッジビーともに普段の授業ではやらない競技。みんなで体を動かしたり、頭で考えて楽しんでもらったり、お互いに応援し合ったりと、とても盛り上がった1時間だった。委員の進行も計画通りで、積極的な活動ができてよかった。今回は各学年の単独開催だったが、次回は他学年とも交流できる企画にしたい」

顧問の先生は「委員会で意見を出し合い、最終的に三役で決めた競技。誰もが楽しめることを目的に、体育委員としての責任ある行動をとることもできていた。第2回を計画しているので、そこでも生徒が楽しく体を動かせれば」とのこと。

(上の画像2点)パワフルに動き回る8年生

(上の画像2点)パワフルに動き回る8年生

タイミングや距離をはかってタグを狙う(6年・しっぽ取り)

タイミングや距離をはかってタグを狙う(6年・しっぽ取り)

上:試合開始前の円陣、下:ディスクをうまく回避(6年・ドッジビー)

上:試合開始前の円陣、下:ディスクをうまく回避(6年・ドッジビー)

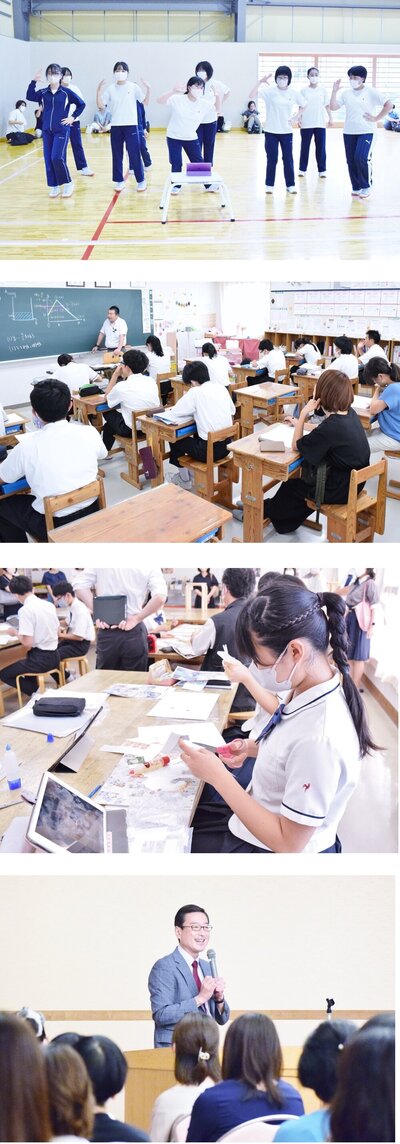

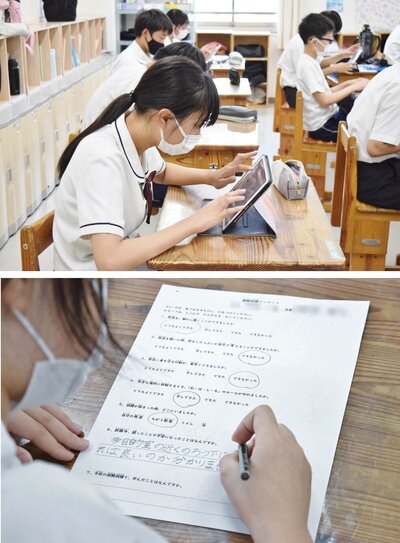

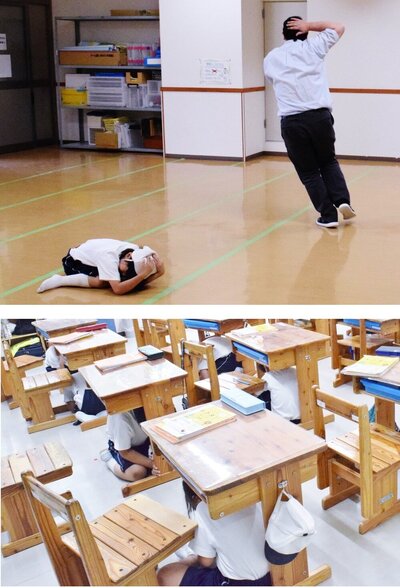

今回の抜き打ち訓練で、指示が出てから全員の避難完了までに要した時間は5分47秒でした。

訓練後、校長は「急な訓練にも関わらず、みなさんが落ち着いて行動できたことは、これまでの訓練の成果」と評価しつつも、昇降口付近、げたばこの脇で揺れが収まるのを待っていた生徒の姿が複数確認されたことから、「非常に重いげたばこが、もし自分の上に倒れてきたらどうなるか。間違いなくみなさんの体を傷つける危険なものだということも考えて」と話していました。

午後の授業では、各クラス、学年において振り返りの時間をとりました。学年の実情に応じ、担任の先生たちが災害時の心構えを改めて伝ました。

才教学園の校舎は耐震性を高める工事を行ってあること。「身を低く、頭を保護する姿勢」の具体的なかたちとして、ダンゴムシのポーズが有効であること。今日の訓練でできてよかったことのほか、あまり適切ではなかった避難中の行動を発表していたクラスもありました。

また、全生徒を対象にアンケートを実施。「訓練開始時はどこにいたか」「お・は・し・ものルールを守れたか」「何をしたらよいか自分で考えることができたか」といった質問に、選択・記述で回答をしてもらいました。

〖生徒のアンケートより〗

・近くに友達がいたから大丈夫だったけど、いなかったらどうしようと思った。(1年)

・自分の命が大切だから逃げるということを学んだ。(2年)

・いつやると言われていなかったので、放送が鳴ってびっくりしたけど、本当はこういう感じになるからいい勉強になった。(3年)

・今回は外に先生がいたから良かったけど、いなかったときは、自分で行動しないとだめだと分かった。(4年)

・いつどこで地震が起こるか分からないということを改めて学んだ。課題は、最後まで放送を聞いてから行動するということ。(5年)

・実際に地震が起きたときには、揺れている間に上から物が落ちてきたり、横揺れで物が倒れたりすることがある。常に周りを見て安全なところに避難したい。(7年)

・何度も防災訓練をしているが、抜き打ちになった途端、自分1人では何も行動できなくなってしまった。今後、自分で自分の身を守るために何をすれば良いのかをしっかり考え直し、実際の災害時に冷静かつ的確な判断ができるようになっていたい。(8年)

・抜き打ちだと、通常では気づかなかったことに気づけた。新たな改善点が見つかるのは良い事だと思う。それに加え、固定の考え方ではなく知識をもって柔軟な考え方ができれば生存率も上がると思うので、そういうことも考えさせられた。(9年)

一部の室内に露出している補強用の梁(1年生の教室)

一部の室内に露出している補強用の梁(1年生の教室)

訓練を振り返る9年生

訓練を振り返る9年生

今回の訓練のアンケート。Googleフォームまたは用紙への記入で回答した。

今回の訓練のアンケート。Googleフォームまたは用紙への記入で回答した。

8月31日(木)、避難訓練を行いました。生徒へは事前に詳細を公表せず、抜き打ちでの実施でした。

13時15分、非常放送で震度6強の地震発生を知らせるアナウンスが。室内にいた生徒たちは、机の下に入るなどして頭部を守る姿勢をとりました。昼休み中ということで、外遊びを楽しんでいた生徒たちも、使っていたボールやフラフープをその場に投げ出し、駆け付けた先生の声がけで校庭中央に集まって身を屈めました。

ほどなく「揺れが収まった。全員校庭に避難」と教頭先生から校内放送が入りました。耳をすませ、指示を聞き逃さないように集中する生徒と教職員。移動が始まると、高学年の生徒は低学年の動きに配慮しつつ、急いで1階を目指しました。生徒の居場所もばらばらという状況のなか、先生たちも各フロア、特別教室やトイレなど、声をかけながら迅速な見回りと誘導にあたりました。

校庭に出た後は、校舎からなるべく離れたところに整列。緊迫した状況下で、一人ひとりが取るべき行動を体得していることが感じられました。

4月の終わりに行ったシェイクアウト訓練では、地震による被害を最小限に抑えるために大切なこととして、そのときに・その場で身を守る行動をとること、具体的には①姿勢を低く②頭を守り③動かない ということを学びました。こうした訓練内容が、まずは「自助」、つまり自分で考え、判断し、行動できることにつながります。

《危機回避担当の先生から》

初の抜き打ち避難訓練でしたが、緊張感をもって取り組むことができていました。今までの訓練がしっかり生かされていると感じます。

実際に災害が起きた時、今回のように全員が無事であることが一番ですが、もしかすると、校内でケガ人が出てしまう場合も考えられます。校庭が液状化してしまうことだって考えられます。様々な場面を想定した訓練をこれからも設定し、どのような状況であっても冷静に落ち着いて行動できるよう、児童生徒はもちろん教職員の防災への意識を高めていきます。

「地震発生!」とっさに身を守る姿勢を取った1年生

「地震発生!」とっさに身を守る姿勢を取った1年生

校庭で遊んでいた生徒も多数。駆け出してきた生徒が次々と合流する。

校庭で遊んでいた生徒も多数。駆け出してきた生徒が次々と合流する。

すばやい整列と点呼。担任は在籍人数と当日の出席者数を教頭に報告した。

すばやい整列と点呼。担任は在籍人数と当日の出席者数を教頭に報告した。

石川県金沢市で行われた第44回北信越中学校総合競技大会・水泳競技に本校の8年生1名が出場しました。

清澤龍翔くんは平泳ぎ100mと200mに県代表としてエントリー。200mにおいて自身のシーズンベスト記録を出し7位入賞を果たしました。6月の長野県中信大会は平泳ぎ100m、200mでそれぞれ2位に、その後の県大会においても両方で3位に入り、北信越大会に臨みました。大会を終えたばかりですが、「来年は平泳ぎと個人メドレーで全国を目指し、決勝レースに出て入賞したい」とすでに1年先の目標を掲げています。

引率の先生は、「北信越大会は好記録が多くいい刺激となった。全国レベルの中での入賞は今後につながるよい結果。本人の中に、来年もこのプールで泳ぐ(※1)イメージがはっきりしたのでは」と話しています。

今年の中信大会・県大会には、清澤くんを含め、8・9年生から4名が参加。本校の部活動に水泳はなく、それぞれが所属するスイミングクラブで鍛錬しています。9月の学年別競技会を控えている生徒もおり、学校として引き続き応援していきます。

〈大会情報・主な結果〉※2

第57回長野県中信地区中学校水泳競技大会

令和5年6月25日 松本市・松本市民プール

バタフライ100m 第1位 鎌倉賢三 1分07秒93

同 200m 第2位 鎌倉賢三 2分41秒33

平泳ぎ100m 第2位 清澤龍翔1分09秒54

同 200m 第2位 清澤龍翔2分28秒05

○藤井篤志、高橋悠---長野県大会出場

第62回長野県中学校総合体育大会夏季大会水泳競技大会

令和5年7月22~23日 長野市・アクアウイング

平泳ぎ100m 第3位 清澤龍翔 1分09秒01

同 200m 第3位 清澤龍翔 2分29秒14

第44回北信越中学校総合競技大会 水泳競技

令和5年8月4日 石川県・金沢プール

平泳ぎ200m 第7位 清澤龍翔 2分26秒51

※1 令和6年度全国中学校体育大会は北信越地域で開催予定

※2 記載はいずれも男子関係分

清澤くん、北信越大会7位おめでとう(8月4日・金沢プール)

清澤くん、北信越大会7位おめでとう(8月4日・金沢プール)

県大会出場者(左から)鎌倉くん、清澤くん、藤井くん、髙橋さん

県大会出場者(左から)鎌倉くん、清澤くん、藤井くん、髙橋さん

【バス会】

2学期の始まりとともに、生徒の登下校も再開。交通事故等の危険が高まる時期でもあり、教頭、登下校指導担当の先生からも大切な話がありました。

《教頭先生より》

「才教7つの基本方針」の2つ目に、「礼節を重んじ、人の心を慮ること」とあります。いろいろな場面で、自分より相手のことを考えられる人になってください。

もし、スクールバスで運転手さんが懸命に安全な運行に努めているときに、後ろで喧嘩が起きたり、大きな声が聞こえたりしたらどうでしょうか。集中できなくなるかもしれません。

あるいは、電車など公共の乗り物に乗っているときなど、一部の大人でもマナーを守れていない人を見かけることもあるでしょう。そういう人を目の前にして、みなさんが「自分もマナーやルールを守らなくてもいいんじゃないか」という気持ちになっているとしたら、大変悲しいことです。本校に通う生徒としての自覚を持ち、同じことはしないようにしましょう。

また、挨拶や返事ができない生徒に、それが「子どもだから仕方ない」とは言えません。

みなさんには、礼節を重んじること、相手のことをわかること、そこに立ち返ってほしいです。

《登下校指導担当より》

「908」という数字が表すものは何か、わかりますか。

これは、過去5年間で登下校中に亡くなった小学生の人数です。決して少ない数ではありません。本校でも、そして他の学校でも、そういう人を1人も出したくないという気持ちで、バス会を開きます。

登下校時に気をつけてほしいことについて、保護者の方、バスの運転手のみなさん、先生方から大切な意見がたくさん寄せられていますので、自分ごととして、状況や環境を見直す機会としてください。

◇◆◇◆◇◆◇

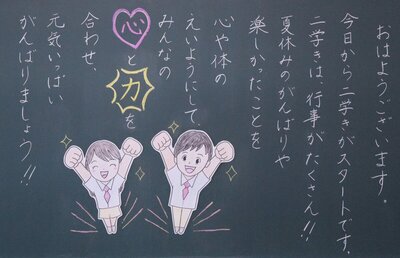

始業式・バス会が終了したあとは、学級・学年ごとに2・3時間目を過ごしました。校長講話の内容を振りかえったり、課題を提出したりと忙しない中にも、学校で友達や先生とあって話せることを喜んでいました。あるクラスでは、夏休みにしたことや行った場所を発表していました。水族館、バーベキュー、海水浴など、それぞれにとても楽しい夏休みを過ごしたようです。

保護者の皆様、関係者の皆様、2学期もどうぞよろしくお願いいたします。

「夏休みに海へ行った人は?」たくさんの手が挙がりました(3年生)

「夏休みに海へ行った人は?」たくさんの手が挙がりました(3年生)

先生からの黒板メッセージもさまざま

先生からの黒板メッセージもさまざま

2学期最初の集合写真(1年生)

2学期最初の集合写真(1年生)