12月5日(火)の4時間目に生徒総会が行われ、ここまで学校を牽引してきた9年生からの活動報告と次期生徒会組織の発表がありました。

委員会が作成した議案書はGoogle Classroomにアップロードされ、総会までに5年生以上の各クラスで読み合わせをしていました。当日は5年生から9年生が講堂に参集。生徒会本部を筆頭に11委員会が一年間の活動を振り返り、一緒に活動してくれたこと、学年や委員会の枠を超えたサポートに対する感謝を伝えました。

各議案は挙手によって承認されます。各クラスの代表委員が粛々と、議長団に挙手した人数の報告。集計の結果はいずれも過半数を大きく超えるもので、すべての活動が無事承認されました。

9年生のみなさん、おつかれさまでした。

【前生徒会長・国広さんの話】

―会長としての任期が間もなく終わります。最高学年、9年生として目指した姿があると思いますが、後輩に何を残せたと思いますか

ここ数年はコロナでいろいろな制限があり、行事も学校生活もどことなく閉塞感がありました。そのような中で今年はようやく、割と「普通」のことができるようになり、5月以降はとても活動しやすかったと感じています。

今期生徒会の先頭に立って、9年生全体が生徒の意見を取り入れ、できるだけ実現に向けて動いてきました。実際にそれらを叶えることができたし、そうした取り組みに真剣になる姿を見せることができたかなと思っています。

―総会を最後に、以降の生徒会活動は8年が引き継ぎます。後輩に期待することを聞かせてください

学校生活の中では、新しいこと、あらためるべきことなど生徒同士でできるものも多くあります。たくさんの意見を取り入れてよりよい学校を目指してほしいし、そうなっていくために、生徒会組織の一員として、自分事として、たくさん考え続けてほしいと思います。

(インタビューは総会前に行いました)

挙手による「承認」のようす

挙手による「承認」のようす

スムーズな進行を担った議長団(代表委員会)

スムーズな進行を担った議長団(代表委員会)

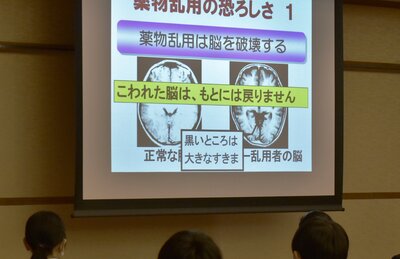

学校薬剤師の髙田弘子先生による薬物乱用防止教室が、12月1日(金)に行われました。

本校養護教諭の白木先生が、髙田先生のお話の中でも特に大切なことをまとめてくださいました。聴講した学年以外の生徒、また、保護者のみなさまにも、ぜひ知っておいていただきたい内容です。

【5年・お薬教室】

私たちの体には本来、「自然治癒力」が備わっています。薬は、病気を治すためのものではなく、自然治癒を助けるものだという認識を持ってください。

とはいえ、薬に頼らなくてはならないときはあります。ことわざで「薬も過ぎれば毒となる」とあるほどですから、どんな薬も用法用量を守って使いましょう。

また、飲み薬は「水」または「ぬるま湯」で飲んでほしいです。手元にあるから・・・と、牛乳、お茶、果物のジュースなどで飲むことはしないでください。薬の成分が変化したり、作用が変わったりして健康被害につながることがあります。

【7年・薬物乱用防止教室】

「乱用」というと、手あたり次第、常習的に、というイメージを持っていませんか。薬物と言われるものについては、たった1回の使用でも「乱用」です。また、一時的な使用、ちょっとだけなら問題ないと思って使い続けて「依存症」になってしまうと、脳も身体も心も、簡単には元に戻りません。

身近なところでは、「タバコ」も薬物のひとつ。タバコは百害あって一利なし、喫煙者だけでなく周りの人にも深刻な影響を与えかねません。紙タバコも加熱式タバコも、害は全く同じです。

近年、「市販薬のオーバードーズ」で救急搬送されるケースが増加傾向にあります。比較的簡単に入手でき、興味本位で手を出しやすいこともあるからでしょう。なぜ薬を大量摂取してしまうのか、その理由は、苦しさからの脱却や、現実逃避など様々です。

そして、一般的に「エナジードリンク」と呼ばれる飲み物ですが、これらは清涼飲料水としてスーパーやコンビニエンスストア、自販機などで子どもでも買うことができます。ところが、エナジードリンクにはカフェインが大量に入っていることを見落としがちです。「ここ一番、頑張りたい!」・・・そんなときに飲めば頭がすっきりして覚醒モードになりますが、それは「元気の前借り」に過ぎません。必ずツケが回ってきます。外国ではドリンクを2本飲んだ少女が死に至った事案がも報告されています。たとえエナジードリンク1本でも、子どもの体には負担が大きいので、絶対に甘く見ないでください。

髙田先生、ありがとうございました

髙田先生、ありがとうございました

授業のスライドから

授業のスライドから

生徒会を構成する5~9年生によるディベートが、12月4日(月)の4時間目を利用して行われました。このディベートは生徒会長の公約として企画されたもので、第1回は7月に7~9年生のみで実施しました。

テーマは『小学4年生に生徒会長選挙の投票権が必要か』。

令和5年度生徒会長の国広さんが、生徒会が設置した意見箱の投書から採用したものです。「学校の方針やルールといったことではなく、生徒主体で話し合うのにふさわしいという観点からこの議題にした」そうで、どの教室でも活発に意見交換が行われていました。

ファシリテーターとして各クラスに出向き、台本に則って滞りなく進行・記録の役割を果たしていた9年生。直接議論に加わることはなかったものの、クラス全体の様子をよく見て、「発言の機会が一部の生徒に偏らないように」と発言を促していました。

【国広さんの感想】

主催者として巡回していて、5~8年生がしっかり筋の通った意見を交わす姿を見ることができました。しかし、一部の生徒のみでの話し合いになってしまっているのかなと思う場面もあり、9年生や動向を見守って下さっていた先生が声をかける前に、グループ全体で話し合うことができたら、もっと良かったと思います。肯定側と否定側、自分の本意ではない立場になった人もいたはずですが、終わった後に「楽しかった」と言ってくれた生徒もいて、ディベートに積極的に参加してくれたとわかり、今は安心と嬉しさを感じています。

以前、委員会内でのディベートが行われたことがあったと聞いていますが、私自身は新鮮な挑戦として企画し、集中して取り組みました。この1年間に意見箱に寄せられた声、いろいろな意見や考え方に触れられたことは、私を含めた役員、9年生、そして生徒会全体の活動としてとても有意義だったと思います。みなさん、ありがとうございました。

ファシリテーター(9年生)の進行で粛々と進むディベート

ファシリテーター(9年生)の進行で粛々と進むディベート

各クラスの様子を見守る国広さん

各クラスの様子を見守る国広さん

簡単、便利、そして楽しいインターネットの世界ですが、一方で間違った認識、使い方をしたために深刻な問題に発展するケースも少なくありません。本校でも学習ツールとして「ひとり1台のiPad」が定着して数年。生徒がメディア機器やネットの適切な利用を学ぶための啓発活動を定期的に行っています。

今年度2回目、外部講師を招いての「メディアリテラシー講話」は11月30日(木)、7~9年生を対象に実施しました。

「子どもとメディア信州」の関島先生は、情報流出の危険性、SNSをきっかけに起こるトラブル、メディア機器の長時間利用による健康被害と学力への影響について、具体的な事例を上げて説明。事前に行われたアンケートの結果として、才教生が機器をどのくらいの時間、どのような目的で使っているかといったことも示されました。

また、「長時間の使用が常態化しているなら、強制的に時間制限をするなど家族にも協力してもらうとよい。また、リアルを充実させ、デジタルではなくアナログな世界で楽しみや夢中になれることを見つけて」と話されました。そして、「何かあった場合はまず家族に、学校のことは先生に、身体のことはお医者さんに、身の危険を感じたら警察にと、必ず大人に相談を」と呼びかけました。

講話のあとには、代表生徒が「これからの社会を生きていくデジタルシチズンとして、犯罪に巻き込まれてしまう可能性があることを認識できた。『ネットは仮想空間ではなく現実』だという話を心に留め、正しく利用したい」と感想を述べ、全員でお礼のあいさつをしました。

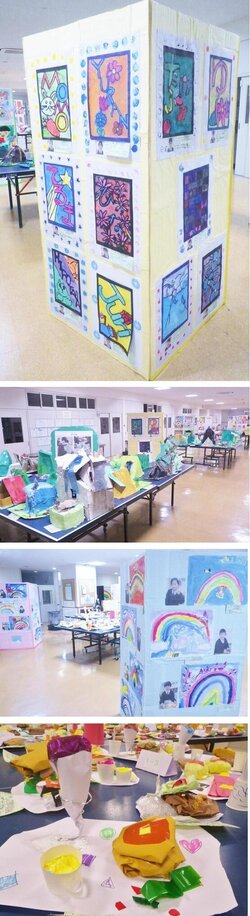

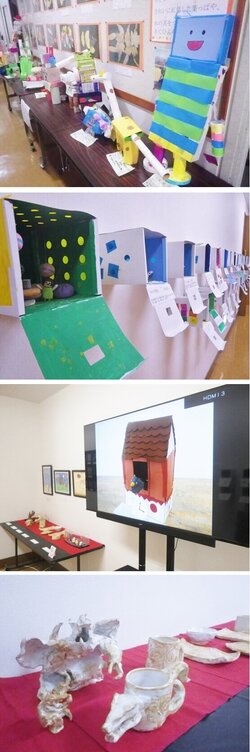

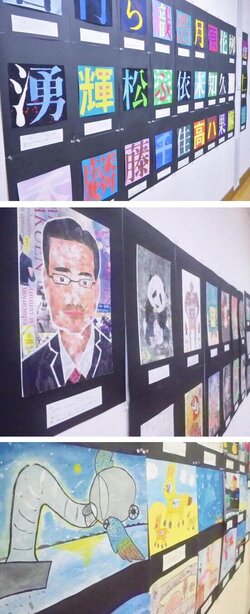

12月4日(月)から、校内1~3階で「さいきょうミュージアム」を開催中です。

この企画は、昨年度より始まった新しい試みです。生徒たちが学年を超えて作品を見合うことを通して感じたことや学んだことを、これからの様々な学習に生かしてくれるように・・・と願い、作品を展示しています。

また、他の人が手がけた作品を見て、自分ではできなかった表現や思いつかないような発想に触れ、「多様性の理解」を深めたり「ひらめく力」を高めたりすることも期待しています。

図工・美術科担当教員からは、「できばえだけでなく、課題に向き合い、限られた時間で完成を目指した作者のがんばり、表現にこめられた思い、こだわり、苦労のあとなどを、それぞれのコーナーや作品から読み取っていただければ」と話していました。

ぜひ、ゆっくりとご鑑賞ください。

小林花さん(9年)が、第41回長野県中学校英語弁論大会(10月7日、長野県総合教育センター)に出場しました。県内4地区の上位入賞者によるこの県大会はレベルが高く、引率した英語科教諭は「どの発表者のスピーチも、とても聞きごたえがあった」とのこと。小林さんは惜しくも上位大会への出場には至りませんでしたが、"The Lovely Gift For You"という演題で臨んだ今大会の感想などを聞きました。

―英語弁論大会の出場を決めた時期はいつ頃でしたか?

今年の6月ごろです。

―大会までの準備期間に、どのようなことをしたのでしょうか

夏休み中から2学期初めにかけて約2週間で原稿を作り、2学期が始まってから、スピーチ練習を本格的にスタートさせました。昼休みにTobin先生、放課後は英語科の矢崎先生にコーチしてもらうかたちで、(地区大会まで)約1か月、ほぼ毎日練習を重ねました。

―出場しようと思ったきっかけを教えてください

自分の代では、オーストラリア姉妹校訪問やホームステイができず残念に思っていました。そこで、何かしら英語に関することに挑戦したいと、英語弁論大会に出ることを決めました。

―演題を"The Lovely Gift For You"とした理由、また、スピーチで花さんが伝えたかったことはどのようなことでしょうか

私は、ヘアードネーションという活動をより多くの人に知ってもらい、その必要性も感じてほしいと思いました。題名は、スピーチの内容が分からないように、でも、ヘアードネーションという活動を形容できる言葉がいいなと思って選びました。

―地区大会を経て県大会に進みました。それぞれの感触はどのようなものでしたか?

大会直前に、学校で発表する機会を作っていただきました。たくさんの先生方や生徒のみなさんに協力してもらったおかげでリラックスして臨むことができ、練習の成果を十分に発揮できたと思っています。地区大会では上位のみなさんの発表を見ることができなかったので、県大会は"当たって砕けろ"の気持ちで挑みました。出場した部では、私が一番手。自分の番を終えた後は、他の出場者のスピーチを聞いていました。みなさんの発表内容、発音などのスキルをすごいなと思うと同時に、そういったスピーチを自分自身がしっかり聞き取れるようになっていることが嬉しかったです。

―この大会を機に、成長したところ、変化したところも多いのでは?

英語を学んで10年くらい、学校の授業が中心です。大会に出ることを決めてからは、英語に触れる時間が圧倒的に増えました。YouTubeなどで英語の動画を見て見るようになったり、生活の中で見つけた英文を読んでみたりということも意識的にできるようになりました。

―学校では、練習を兼ね、先生や後輩の前でパフォーマンスを行いました。後輩に改めて伝えたいこと、花さん自身が感じる英語の楽しさ、おもしろさ、大変だと思うことなどを教えてください。

英語はとてもリズミカルな言語だと思います。日本語とは違うアクセントや発声、発音の習得は難しかったですが、練習を重ねて慣れると、長文をしゃべることがどんどん進んでいく感じで楽しくなりました。こうした大会に出たい、出ようと思っている人は、自信を持って主張できるテーマと内容を準備して、時間をかけてじっくり取り組んでほしいと思います。

○英語科・学級担任の矢崎先生から

日々の努力や発音・アクセントなどをすぐに修正できる力は、小林さんのすばらしい「才」。今回の英語弁論大会出場はよい経験になったと思います。本人なりによく健闘しての結果を、私もしっかり称えたいです。この頑張りや審査員の先生方からのコメントを今後の励みとして受けとめ、活かしていってくれるはずです。

県大会の会場で(10/7)

県大会の会場で(10/7)

生徒会の体育委員会が主催するスポーツマッチが11月29日(水)に開催されました。

競技はバレーボールとドッジボールの球技2種目で、5年生と6年生の回、7~9年生の回に分けて行われました。

運動に親しむこと、体力向上を目的として企画されたスポーツマッチ。異なる学年との対戦が組まれ、「9年生は強いけど、なんとか勝ちたい(8年生)」、「やっぱり優勝を目指します!(9年生)」など、様々な思いで競技に臨んだようです。

ナイスプレーも連発で、その度にコート内ではハイタッチや円陣を組んでいた生徒たち。応援している生徒たちからも感嘆の声が上がり、手を叩いて喜ぶ姿が見られました。

クラスが一致団結した企画、みんな真剣に、そしていい笑顔でチームスポーツの醍醐味を味わうことができたと思います。

運営のためてきぱきと動いていた体育委員のみなさん、おつかれさまでした。

速球を避けたり受けたり・・・ドッジボールに張り切る生徒たち

速球を避けたり受けたり・・・ドッジボールに張り切る生徒たち

バレーボールも楽しくプレー。無邪気な笑顔も見せてくれました

バレーボールも楽しくプレー。無邪気な笑顔も見せてくれました

7~9年生を対象にした空手の授業が、11月22(水)に行われました。道着をまとい生徒にご指導くださるのは、学校法人信学会 理事長の小林経明先生です。日常生活、普段の体育授業での陸上競技や球技とは異なる体さばきをする空手。先生の試技を見ながら、足の運び方など基本的な動作を教えていただきました。

稽古をつけてもらって3年目になる9年生。特に女子は小林先生の覚えめでたく、きびきびした動きを見せていました。また、授業を締めくくった騎馬立ちでの正拳突きでは、裸足で触れる冷たい床もなんのその、キリッとしたかけ声が新鮮でした。

小林先生、お忙しい中ご指導いただきありがとうございました。

先生を見ながら動きについていく9年生

先生を見ながら動きについていく9年生

こちらも9年生。上段からの攻撃をかわす「上げ受け」

こちらも9年生。上段からの攻撃をかわす「上げ受け」

11月20日から22日までの3日間、3~9年生を対象に、学年ごとの性教育授業を行いました。助産師の石井美恵子先生を講師にお迎えし、命の尊厳にかかわる大切な内容をご指導いただきました。

22日(水)、5年生の授業は『命の誕生』がテーマでした。石井先生から渡された黒い画用紙を天井に向けてみると、小さな小さな光の点が。これが卵子の大きさだと教わり、受精後は母親の胎内で成長していくという話にしっかり耳を傾けていました。

また、短時間ではありましたが、人形を使った演習も行いました。赤ちゃん人形は、身長、体重、手足の大きさなどが新生児そっくり。石井先生の「本当の赤ちゃんだと思って接してみましょう」の声がけに、少し緊張した表情で顔つきで抱っこに挑戦。「意外と重いんだね」「自分もこんなに小さかったのか」とつぶやきながら、首がガクンと反らないよう慎重に抱きかかえていました。

石井先生は、「みなさんが生まれてきたこと、そして、みなさんが今こうして元気に生活できていることは、当たり前のことではない。妊娠、出産は、お母さんも赤ちゃんも命がけなんだということを覚えておいてください」と話していました。

他学年では、「"付き合う"とはどういうことか・性の触れ合い(9年)」、「思春期の心と体(6年生)」などについての授業をしていただきました。

養護教諭と事前に打ち合わせをし、子ども達の発達段階に応じた内容を準備して下さっている石井先生。専門家の知見から、正しい知識と考え方を理解できる機会をいただき、ありがとうございました。

【生徒の感想】

・成長して大人になるための準備「思春期」のことについて学びました。変化していくことは必要なことだと思いますが、それが例えば極端なダイエットや食事制限をしてしまうと、自分のためにならないし、いつか授かる新しい命のためにもならないと、親からも言われています。心と体の変化を大切にしたいです。(6年生)

・自分の体のことで疑問に思っていたことが分かってよかったです。私は今、よく食べ、よく動くことはできていますが、寝る時間が少し遅くなってしまうので気をつけたいです。寝る前の1時間は、iPadやテレビを見ないようにします。(4年生)

・「体と心が一致しない人が本当にいるのか。いても少しだろう」と思っていましたが、世界にはいろいろな人がいるということを教えていただき、そういう人のことも考えて行動しなくてはいけないと思いました。(7年)

デリケートな内容を丁寧に話す石井先生

デリケートな内容を丁寧に話す石井先生

「卵子ってこんなに小さいの!?」(5年生)

「卵子ってこんなに小さいの!?」(5年生)

緊張しつつも笑顔で赤ちゃん人形を抱く5年生

緊張しつつも笑顔で赤ちゃん人形を抱く5年生

STEAM教育実践発表会

このたび、教育関係者を対象とした「STEAM教育実践発表会」を計画いたしました。

Society5.0の創造社会に向けて、本校では2021年からSTEAM教育を導入し、21世紀型スキルを高めています。

今回は小学校3年生から中学2年生までのSTEAM型授業をご覧いただけます。

ご来校をお待ちしております。

日時:12月2日(土) 9:45~11:40

場所:才教学園小学校・中学校

対象:教育関係者 (在校生保護者の方の参観は可能です。)

お申込み:以下のフォームか、添付案内に記載のQRコードからお申し込みください。

自由見学、自由解散の形式ですので、お気軽にご参加ください。