4月19(土)、親子プレスクールを行いました。

来校されたお子さまたちは、お父さんやお母さん方と横並びに座り、準備万端。

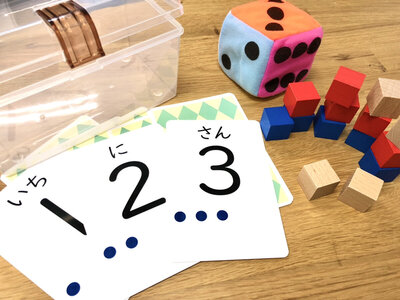

机の上に準備された教具に興味津々で、はやる気持ちが伝わってくるようです。

「なにに つかうんだろう?」

「どんなことをするのかな?」

【もじ】

鉛筆の持ち方を練習し、たて・よこのまっすぐな線やくねくねした線をなぞり書きしました。

また、ひらがなが書かれたカード数枚を並べ替えて、たくさんの「ことば」をつくりました。

短い文章の音読も、全員で元気よくできました。

おうちの方のていねいな花丸も、先生顔負けのできばえでした!

【かず】

机の上に広げたシートには、動物や花などが描かれています。

その上におはじきを置いて、「なに」が「いくつあるか」をおうちの人と一緒に数えました。

ほかにもいくつかの教具がある中、カードを使った遊びとして、

太鼓の音を聞よく聞いて

その数と同じ数字(またはドット)のカードを選ぶ

ということをしました。

正解連発の会場内。親子で嬉しそうな笑顔を向けあっていました。

【えいご】

大きく映し出された動物の名前を声に出して言ってみました。

先生が鳴きまねをするも、その動物のものだったり、そうではなかったり。

そのときどきで、"Yes!" "No!"とすばやいリアクションが見られました。

最後は、体を動かしながら♪Head, Shoulders, Knees and Toesをみんなで歌いました。

リピートのたびにスピードアップするBGMに遅れないよう、みなさんがんばっていました。

短い時間でしたが、お楽しみいただけましたらうれしく思います。

ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました。

親子プレスクール

「もじ」「かず」「えいご」を保護者のみなさんと一緒に学びましょう。

日時:4月19日(土) 10:00~11:30

場所:才教学園小学校・中学校

対象:年長・年中児の親子

毎年好評をいただいているイベントです。

ご期待ください。

プレスクールの詳細はこちらから

来場者プレゼント「まなぼっくす」

来場者プレゼント「まなぼっくす」

お父さん お母さんのための"教え方"講座「もじ」と「かず」~基礎編~

"「もじ」と「かず」に興味を持ち始めたらどうしたらいいのか"

"小学校に入学するまでに何をしたらいいのか"

そんな疑問にお答えする講座です。

基礎編では、文字を使いこなすため、数の概念を養うための導入部分をお伝えします。

実践編では文字と数の学習方法を、実践を交えながらお伝えします。

ご家庭で即実践できる内容ですので是非ご参加ください。

日時:2月15日(土)10:00~11:30(受付9:30~)

講師:古幡 教諭

対象:未就学児の保護者(お子様の同伴は可能です。)

詳細、お申し込みはこちらから

『2025年さいきょう子育て支援プログラム』のお申込みを開始しました!

毎年行っている「お父さんお母さんのための"教え方"講座」、「わくわくプレスクール」、「特別教育講演会」は地域の子どもたちの幸せな成長を願い、お父さん、お母さんの子育ての活動を支援しようと15年前から始めたプログラムです。

現在では、本校でも導入しているSTEAM教育を活かしたワークショップなど、楽しく学ぶことのできるイベントを数多く開催しています。

子育てに役立つ情報が満載ですので、才教学園に入学をお考えの方も、そうでない方も、皆様お誘い合わせの上、是非ご参加ください。

詳しくはホームページ上にある各種バナーか、リーフレットをご確認ください。

<各イベントについて>

イベントに参加ご希望の方は以下のリンクよりお申し込みください。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

20回目のさいきょう祭を10月31日(木)、キッセイ文化ホールで開催しました。

初めての平日開催ながら、これまで通り大勢のみなさまにご来場いただき、本当にありがとうございました。全校合唱から続く閉会式で客席から万雷の拍手を送られた才教生の表情は、一様に誇らしそうに見えました。

無事に本番の幕を開け、また降ろすことができましたのも、日頃より本校に関係する皆様のご理解ご協力いただいているおかげです。さいきょう祭実行委員ならびに学校長はじめ教職員一同、心より御礼申し上げます。

そしてキッセイ文化ホールスタッフの皆様、音響/ジューク様、照明/長野三光様、写真撮影/山田様、動画撮影/信州映像舎様にも、多大なる感謝を申し上げます。

校友会保護者会の皆様におかれましても、開場内外での誘導などにご協力をいただき、本当にありがとうございました。

ここまでの道のりに苦労はあったと思いますが、楽しく素敵な思い出もたくさんできたはずです。ぜひご家庭でゆっくり、今回のさいきょう祭を振り返っていただけたらと思います。