親子プレスクール

「もじ」「かず」「えいご」を保護者のみなさんと一緒に学びましょう。

日時:4月19日(土) 10:00~11:30

場所:才教学園小学校・中学校

対象:年長・年中児の親子

毎年好評をいただいているイベントです。

ご期待ください。

プレスクールの詳細はこちらから

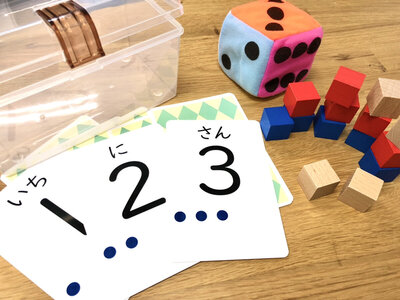

来場者プレゼント「まなぼっくす」

来場者プレゼント「まなぼっくす」

【終業式・校長講話より】

◎5年生のみなさんへ

小学校課程の最高学年となります。小中一貫の中で上級生もいますが、たてわり活動等を通じ、6年生としてふさわしい姿を見せてください。そのために、学年が大きくひとつにまとまること。5・6年生が過ごす4階に「才教のⅡ期」らしさが出るかどうかは、みなさんにかかっています。

◎7年生のみなさんへ

盤石な「才教生の組織力」は、9年生の元で動く8年生によって決まります。みなさんの役割は"扇のかなめ"となって9年生をサポートし、後輩をまとめること。ものごとに関わらない、人任せにしておく・・・では組織のかなめにはなりえません。自分で考えて自分で行動できるかどうかを学年の課題として、次の1年間、才教学園を輝かせてください。

◎8年生のみなさんへ

最高学年となるみなさんの力で、令和7年度を、才教学園史上なかった、一番輝く年度にしましょう。人数は他の学年と比べてちょっと少ないですが、それを補って余りあるみなさんに期待しています。持ち前のリーダーシップを発揮し、他者の意見をよく聞いて決断し、行動に移してください。

【表彰・賞状伝達】

○学内定期テスト 学校長賞特別賞

年間試験成績優秀者のうち、5~9年の各学年における総合1位の生徒へ校長から賞状が手渡されました。

○部活動

吹奏楽部:第50回長野県アンサンブルコンテスト

中学生の部 管打四重奏 県大会・銀賞ほか

合唱部:第34回中信地区重唱大会

小学校 金賞

中学校 金賞

○個人表彰

土砂災害防止作文コンクール

国土交通省事務次官賞

第26回テレビ松本小中学生立体アート作品展

松本市美術館賞

第38回市民タイムス書き初め展

小学生1年の部 市民タイムス賞

令和6年度第2回日本語検定

読売新聞社賞最優秀賞

時事通信社賞最優秀賞

みなさん、おめでとうございます!

ホームルーム(5年生)

ホームルーム(5年生)

思いがけない雪景色に驚いた3月19日(水)。6年生と9年生を除く生徒たちが無事登校してくれて、ほっとしました。そして、この日をもって令和6年度が終わりました。

感謝の気持ちを込めて校内の大掃除を済ませ、生徒と教職員は身も心も整えて終業式へ・・・。講話の冒頭、校長先生は前日の卒業式のことに触れ、在校生の振る舞いをほめて、「みなさんのおかげで、才教学園らしい、凛とした式になりました」とねぎらいの言葉をかけました。そして、例年と同じく、各学年に向けた声がけを行いました。

終業式後のホームルームでは、担任から通知票が手渡され、この1年を振り返るなど和やかな時間が流れました。

保護者のみなさま、関係者のみなさまには、本校の活動にご理解ご協力をいただき本当にありがとうございます。今後とも才教学園をよろしくお願いいたします。

【終業式・校長講話より】

◎1年生のみなさんへ

すっかり成長し、長時間の卒業式も先輩を立派に送り出してくれましたね。来年はみなさんに後輩ができます。「才教生とはこういうものだよ」という姿を、みなさんが2年生に見せてください。4月からは校舎3階で学びます。3年生、4年生と一緒に、明るく元気なフロアにしてください。

◎2年生のみなさんへ

3年生になると、大きく環境が変わります。1クラスあたりの人数が多くなり、今まで以上に人と人とのつながりが大切になります。そこで、人と人とが上手くやっていくうえで大切なことを伝えたいと思います。それは、「人の気持ちを考えること」。自分さえ良ければいい、自分だけ楽しければいい、ではなく、人の気持ちを十分に考え、新たな生活に臨んでください。

◎3年生のみなさんへ

4年生はⅠ期のステップリーダー。先頭に立つみなさんに期待するのは、「まずは自分で考えて行動できるようになる」ことです。誰かがやってくれる、何とかしてくれるのを待っていてはいけません。他者の気持ちを汲み、自分がどう動くべきかを考えて、すてきなリーダーを目指しましょう。

◎4年生のみなさんへ

5~8年にかかるⅡ期のスタートです。授業時間は45分から50分になり、生徒会活動も始まります。学年でぐっとまとまると大きな力を発揮するみなさんが、新しい生活に慣れながら、先輩に倣い、Ⅱ期生としての心構えをもって行動できるよう期待しています。ここを節目に、自分の体と、頭と、心を合わせることも意識してください。

≫(2)へつづく

在校生を代表し送辞を述べたのは、生徒会長の新保さん(8年生)。そして、昨年は送辞で先輩に感謝を伝えていた安藤さんは、今回、卒業生代表として答辞の大役も務めました。

おふたりによる送辞、答辞のそれぞれの内容を、少しご紹介します。

【送辞】

先輩方との学校生活を振り返ってみますと、いつも私たちの先頭に立ち、引っ張ってくださった姿が思い出されます。体育祭では、正々堂々と競い合い、最後まで諦めずに全力で仲間を応援する姿がひときわ輝いて見えました。ハイタッチで喜んでいただいたこと、負けても「よく頑張った」と迎えていただいた嬉しさは、言葉では言い表せません。9年生として最後のさいきょう祭では過去の全校合唱をメドレーし、全員の個性を輝かせたことに加え、心をひとつにして歌うみなさんから勇気をいただきました。

それぞれの夢に向かって歩む中で、迷ったり立ち止まったりしたときは、今年度さいきょう祭の全校合唱で歌った『ケセラセラ』を思い出してください。この曲を選んだみなさんなら、『なるようになるさ、大丈夫』と、困難を乗り越えていくと信じています。

【答辞】

ここで9年前、ぶかぶかの制服に身を包み、不安と期待を胸にした私たちをこの会場で入学を祝っていただいたことを思い出します。頼もしい上級生に憧れたことを、今も鮮明に覚えています。

5年生の時に新型コロナウイルスが流行し、休校やオンライン授業が続いた時期がありました。友達とも会えず、行事や日常生活で制限がかかり、当たり前だと思っていたことのありがたさを再認識しました。

最高学年となった今年、体育祭に向けては、休み時間を削って練習に明け暮れ、勝利に向かって全力で取り組みました。さいきょう祭では、ここまで共に歩み、成長し合った仲間、支えてくれた先生方や家族を想い、感謝の気持ちを込めました。

人の数だけ想いも意見のある中で、すべてを自分の思い通りにはできません。だからこそ相手の気持ちを大切にして歩み寄り、まとまってこれたのだと思います。

才教学園を卒業するにあたり、正直、まだ別れたくない気持ちです。もっと仲間や先生方と、いつもの様に他愛もないことで笑い合っていたいです。私たちがこの先に見る景色は違っていても、ここで培った経験を糧に、気高い志を追求し続け、邁進していきます。

********

卒業生のみなさん、修了生のみなさん、おめでとうございます。

才教学園で学んだみなさんを、いつまでも応援しています。

中学校卒業証書授与式

才教学園でのすべての学びを終え、9年生43名がこのように一堂に会するのもこれが最後。

担任の先生から名前を呼ばれ、一人ひとりに卒業証書が手渡されました。

続く学校長式辞で小松校長は、目の前にいる卒業生一人ひとりに語りかけるように、言葉を紡ぎました。

【学校長式辞(一部抜粋)】

たくさんの思い出をありがとう。小さな体に大きなランドセル、あどけない笑顔で才教学園に来た当初を、先生は忘れません。これからは、いいこともあれば大変なこともある。辛いことの方が多く、どん底に落ちるときもある。でも、覚えておいてほしい。人間の真価が問われるのは、その時だ。どんな時でも恐れず、諦めず、怯まず、顔を上げて、一歩を踏み出す力を持ち続けてほしい。そのひと足ひと足が、必ずきみたちの道をつくります。

昨年度のさいきょう祭で総力を挙げて創った「SING」、そこできみたちが私たちに与えてくれたたメッセージがありました。苦しいときでも、きみたちらしく、明るく朗らかに思い出してください。

どん底に落ちると何がすばらしいか、知ってるか?

残った道はひとつだけ。

上昇するだけさ!

どこまでも高く、どこまでも美しく、どこまでも力強く。

卒業生、上昇せよ!

≫(3)に続く

3月18日(火)、令和6年度の中学校卒業証書授与式および小学校課程修了式をまつもと市民芸術館で執り行いました。

ひとつの節目を迎えた6年生と9年生。会場に到着すると胸に花をつけてもらい、友達同士、また先生たちと言葉を交わし合って笑顔を見せていました。

小学校課程修了式

小学校課程修了式で生徒代表挨拶を務めた佐藤くるみさん(6年生)は、さいきょう祭について振り返り、「6年生で臨んだミュージカル"魔女の宅急便"では、役割を自覚し、責任感を持って練習に取り組んだおかげで、強い団結力が生まれた」と朗々と話し、1年生のときの演目『みらいへのおくりもの』にも言及。ロボットが主役となった時代をテーマにした劇の内容に準え、「ロボットやAIが活躍するようになる"これから"を生きる私たちは、学んだことを活かしながら自ら考え行動していきたい」と決意を語りました。

≫(2)へ続く

3月10日(月)、長野県が進めている高校再編計画の一端として、本校8年生に対する意見聴取の場が設けられました。

当日は県教委高校再編室の担当者4名がファシリテーターとなり、全体を4グループに分けてディスカッションを行いました。8年生は、自分たちの進路にも直結する大切な話だと、和やかな雰囲気でも真剣に取り組んでいました。

社会の変化に即して高校改革が必要であるということを主軸に、ICT活用を含め学び方が多様化していること、通信制高校を選択する生徒が増えていることなどをふまえ、「再編に関する基準は現行のままでいいのか」がテーマでした。

高校の規模に応じたメリットとデメリット、高校所在地が都市部なのか中山間地なのか、少子化が加速する中での学校規模や複数校の統合の可能性など難しい内容ではありましたが、8年生はワークシートに自分の意見を書き連ねていました。

授業の最後には、ファシリテーターとまとめた意見をグループの代表生徒が発表。

主事の井出先生からは「現役の生徒のみなさんから直接意見を聞く重要な機会を本当にありがとうございました。1年後に高校を受験するみなさんの選択に役立てたのなら嬉しく思います。1年後の高校受験を、ぜひ頑張って」との言葉をいただきました。

【生徒のワークシートより】

○大規模高校について ※

・行事の規模が大きく、部活動も充実している

・多くの人と関われてよいが、一方で広く浅い関係になりそう

・何かと準備が大変そう

○小規模高校について ※

・教員数が少なくても運営でき、生徒に目が届きやすそう

・都市部に住んでいない人も通いやすい

・大勢での生活に弱くなりそう

○高校選びで優先することは何か

・自宅からの距離や通学時間

・学校方針、偏差値、学校設備

・自分のやりたいことが実現できるかどうか

※大規模高校は1学年6クラス、小規模高校は1学年3クラスの設定

令和6年度第2回日本語検定を受け、個人表彰の対象となった生徒への賞状伝達式が3月5日(水)に行われました。同検定の協賛社である東京書籍より担当の桑原様が来校され、生徒に賞状を手渡してくださいました。

笑顔で式に臨んだ生徒に、「なぜ日本語検定を受けようと思ったか」を尋ねると、「きれいな日本語を使えたらすてきだなと思った」「家族に、受けてみたらと勧められた」といった答えが返ってきました。

◎個人表彰受賞者

読売新聞社賞 最優秀賞 7級 4名

時事通信社賞 優秀賞 5級 1名

みなさん、おめでとうございます!

★個人表彰をいただいた生徒たちの『受賞の言葉』が、日本語検定ホームページに掲載されています。ぜひご覧ください。

3月4日(火)、一般社団法人松本法人会のみなさんをお招きし、6年生を対象にした租税教室を実施しました。

◆税金って何だろう?

◆税金がなくなった世の中はどうなる?

◆税金はどのようなところに使われているのか?

説明の中で、税金は「みんなが支え合って幸せに暮らしていくために必要なもの」であり、講師の先生は「みなさんにとっては、買い物をしたときの消費税が一番身近な税です」。その税金が、どこで、どのようにどのように使われるのかを私たちが直接決めることはできないのですが、だからこそ税金や選挙についてしっかり学び、意思を反映させることが重要だというお話もありました。

利益を得ることが目的ではないもの、道路や公園といった公共施設を、私たちが長期にわたり安心して使っていくには、税金が必要不可欠だとわかりました。

◆画像:「税金でつくられているものとそうでないもの」仕分けクイズは全問正解!

そうした大切なお話の途中で、ふと生徒の目の前に置かれたふたつのケース。ふたを開けると、合わせて2億円分の模擬紙幣が入っていました。授業が終わってから1人ずつ1億円分を持たせてもらい、その重さを体感する一番面も。「重いー!」の一言が飛び交いました。

生徒からは「税金がない、税金が安ければいいと思っていたけど、そうではなかった」「選挙権を持てるようになったら、誰に投票するべきかをしっかり考えたい」といった感想がありました。また、担任の先生方は、「大人にとっても、税について改めて学ぶ機会になった」と話していました。