8月30日(土)、今年度2回目となる保護者作業を行いました。

今回は、主に中学校課程の保護者のみなさまにご協力いただきました。

お忙しい中にもかかわらず多くの方がご参加くださり、草刈り作業を中心に取り組んでいただきました。

電動草刈り機も使いながら、どんどんきれいな環境に整っていく構内。

7・8年生の生徒たちもグラウンドの草取りに精を出し、刈った草を集めたり運んだりと、一緒に汗を流しました。10日後に中間テストを控えていますが、「無心になれる」「根の張った草が取れると気持ちがいい」と笑顔を見せていた生徒も。

保護者と生徒が協力して活動する様子に、心が和みます。

気温が高く、熱中症に注意しながらの作業となりましたが、こまめに水分補給を行い、安全に進めることができました。

校友会保護者会の会長、役員の方々をはじめ、ご協力いただいたみなさまに心より感謝いたします。

こうした支えが、子どもたちの学びやすい環境づくりにつながっています。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

地震を想定した避難訓練を8月29日(金)に行いました。

「これまでの訓練から一歩進んで、次の段階を目指してもいい」という消防署のアドバイスを受け、より高い安全意識を育てることを目的に実施されたこの日の訓練では、いつもと異なる避難行動を取り入れました。

これまではグラウンドへの避難が基本でしたが、今回は晴れていたにもかかわらず、「雨が降っている」として体育館へ避難するかたちを取りました。

地震発生の合図の後、取るべき行動についての放送がありました。生徒たちは担任の後について、校内2か所の階段に分かれ昇降口へ。体育館に移動する間は、「お・は・し・も(押さない・走らない・しゃべらない・戻らない)」のルールをしっかり守り、落ち着いてスムーズに行動していました。

教職員は、教室以外の場所に残った人がいないかなどを確認しながら、各所で誘導や見守りを行い、安全確保に努めました。

今回は教職員の多くにも事前に詳細は伝えられず、"想定外"の状況を作り出すことで、より実践的に、その場での判断や指示が求められた訓練となりました。

初めて体育館へ避難するという状況に、教職員の間からは「いつもより行動の指示が複雑だった」「戸惑う生徒もいた」「全体の集合場所がグラウンドではないと聞き、思わず焦ってしまった」という声が聞かれました。

訓練の意義や大切さはかねてより学校として伝えていますが、その経験を過信してしまうことのないようにしたいです。

巣山教頭は、生徒に向け、「本校の校舎は耐震性が高く、場合によっては屋内にいることがより安全なこともある。今回のようにレベルを上げた訓練は今後も必要だと思うので、予告なしに訓練を実施することもあるかもしれない」と強調しました。

小松校長は訓練をふり返り、「混乱が起きるかと心配もあったが、周囲に気を配りながら、全員で安全な避難行動がとれた」と講評。そして、「地震の揺れの最中は無理にどこかへ逃げようとしないこと。まずは頭部をしっかり守り、揺れが落ち着いたら行動を始めてほしい」と生徒たちに呼びかけました。

さらに、南海トラフ地震の影響にも言及。

「今後30年以内に大地震が起きる確率は80%。長野県内でも4万人以上が避難を強いられる可能性がある。家庭でも災害や避難行動について話し合い、家や学校、登下校時などの安全をどう守るか考えてほしい」と話しました。

【校長講話】

おかえりなさい。

元気にこの学び舎に戻ってきてくれてありがとう。

さて、1学期終業式の講話と、私からの宿題を覚えていますか。

「困っている人を助けることがゆるぎない正義だと言って行動を続けた元ウルグアイ大統領のホセ・ムヒカ氏は、日本が生んだスーパーヒーローに似ている。そのスーパーヒーローとは誰か?」

この答えは、アンパンマンです。

私がアンパンマンを初めて知ったのは、子育て中のこと。

昭和から平成に移っていくあたりで始まり、ヒット作となったアニメをわが子と見ながら、こう思いました。

「このアニメは、ものすごいメッセージを子どもにも大人にも伝えている。

これを作ったやなせたかしさんも、ものすごい人だ」

ここで、きみたちに問いかけてみよう。

「アンパンマンの、なにがすごいのだろうか?」

私は、お腹がすいている者に自分の顔を食べさせる行為が一番のすごさだと思います。

「あれは、アンパンマンだからできることだ」、そういう人もいるでしょう。

確かに、顔が欠けてもふやけても、新しい顔が準備されるからできることです。

でも、自分の体の一部を他人のために食料として提供すること、つまり、自分の命を与えるということは、究極の自己犠牲です。

― 持てる者が持たざる者に自分の恵みを分け与え続けること。

― 自分の身を削らなければ、人に与えることはできない。

― こうした行動が愛であり、勇気が必要なことであり、一番尊い。

― 笑われても、馬鹿にされても、自分の正しさを貫くことが逆転しない正義だ。

大戦で、日本の正義のあり方は180度変わりました。

それを経験したやなせ氏が考え続けた、「逆転しない正義」から生まれたものこそがアンパンマンだと、私は思っています。

例えばムヒカ氏は、「お金があるなら、子どもたちが通う学校をたくさん作ろう」と言いました。

これに対する批判や嘲笑はありましたが、それに負けず、つつましく生き、自分の正義を貫き通したムヒカ氏は、やはりアンパンマンと同じです。

きみたちに、あらためて聞きます。

才教学園でどういう学校生活をおくりますか?

長い2学期の途中には、さいきょう祭があり、他にもいろいろなことが起こるでしょう。

意見が食い違ったり、言い争ったりすることもあるでしょう。

そのような中で、困っている人や悲しんでいる人に寄り添い、自分が持っているものを与えられる人になってください。

正しいことは正しいと貫ける勇気を持つ人になってください。

それが、世のため人のためにつながっていくことを忘れないでください。

なにが 君のしあわせ

なにをして よろこぶ

きみたちはこれに答えられますか?

自分の喜びが一番の幸せだと答えますか?

少しずつでも、アンパンマンのような人になることを目指してください。

私は、この学校でそういう人を育てていきたいです。

校内のある場所にいる「スーパーヒーロー」

【表彰・団体】

●吹奏楽部

長野県吹奏楽コンクール地区大会B部門 銀賞

同 県大会 奨励賞

●合唱部

第39回長野県学校合唱大会(兼第92回NHK全国学校音楽コンクール)中信ブロック大会 銀賞

同県大会 奨励賞

【表彰・個人】

●上島千茅くん(3年)

算数オリンピック2025トライアル大会

第17回キッズBEEファイナル大会 金賞

●吉村高連くん(4年)

第4回松本市平和三行詩コンクール

小学生の部 最優秀賞

※「まつもと平和ミュージアム」ホームページにて作品公開中

第3回 わくわくプレスクール

日時:8月23日(土) 10:00~11:30

対象:年長児・年中児

遊びの要素を随所に入れ、楽しみながら「もじ」「かず」「えいご」を学んでいく毎年好評をいただいている、年長児対象の小学準備講座です。(年長クラスと年中クラスは、学ぶ内容が異なります。)

詳細、お申込みはこちらから

持ち物:上履き、鉛筆(2Bか4B)、消しゴム、ハンカチ、かばん、水筒、まなぼっくす(今回初めて参加される方には、当日会場でお渡しします。)

怪我など万一の場合の保険料として1回の参加につき50円をいただきます。参加当日に保護者の方が受付時にお持ちください。

同時間、別会場にて、保護者の方を対象とした入試説明会がございます。

持ち物:上履き(スリッパ)、筆記用具

わくわくプレスクール(かず)

わくわくプレスクール(かず)

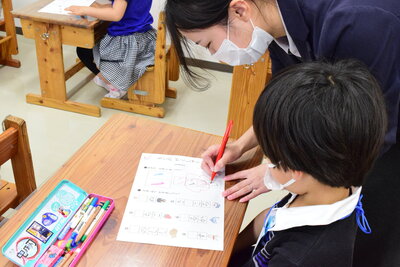

わくわくプレスクール授業風景

わくわくプレスクール授業風景

少人数クラスでの授業風景

少人数クラスでの授業風景

数学者の秋山仁先生による生徒対象の特別授業が、6月20日(金)にありました。

数学を極めた秋山先生のお話を、前のめり気味に聞いていた生徒たち。

1~4年生に披露してくださった「数あてマジック」は、生徒に大好評でした。

やり方を教わり、「近くの友達とやってみよう」と声がかかると、小さなマジシャンたちは確実に相手の選んだ数字を当てることに成功し、喜んでいました。

5~9年生には、さまざまな実験装置を用意して、「円の面積を、なぜ円周率と半径で求めることができるのか」「三平方の定理の証明」などを視覚的に実演。

秋山先生が実験装置を動かすたびに、生徒たちの興味はかきたてられ、「すごい!」「どうなってるの?」と歓声があがっていました。

また、手元に配られた細い紙テープでメビウスの輪をつくり、「ハートが2つ組み合わさったかたち」になるようにというお題には、一人ひとりが紙も頭もひねりながら取り組みました。

授業後、「数学の美しさとはこういうことを指すんだとわかった」という感想を持った生徒もいました。

数やかたちと一緒に遊ぶ感覚で、"楽しく・美しい"数学の実験教室を体験できました。

秋山先生、すてきな授業をありがとうございました。

7月20日(日)、キッセイ文化ホールにて、第65回長野県吹奏楽コンクール中学校の部中信地区大会(B編成の部)が行われました。

昨年に引き続き、才教学園は参加17校の中で最少5名での参加です。

演奏に選んだのは、"あの"有名なテレビゲームのテーマ曲を思わせるもの。場面ごとのイメージが掴みやすく、演奏する生徒はもちろん、聴いている方もきっとワクワクする曲です。

日頃の練習では「音程を気にする」「主役脇役を考える」「頭で考え、耳で聴いて演奏する」などを意識して取り組みました。

審査員の先生方からは「楽しく演奏していることが伝わった」「曲のストーリーがはっきりわかる演奏だった」と講評をいただきました。

少ない人数だからこそ、一人一人が自分の音に責任をもって演奏できたことがよかったと思います。

結果は銀賞。

9年生にとっては最後のコンクールとなりましたが、このコンクールを通して音楽の面白さに気づき、表現の幅が広がっただろうともと思います。

当日、応援にかけつけてくださった保護者の皆様や先生方、ありがとうございました。

今大会の経験を大切にし、2学期のさいきょう祭などに向けて、演奏に磨きをかけていきます。

吹奏楽部顧問

<大会情報>

第65回長野県吹奏楽コンクール

中学校の部中信地区大会B編成の部 銀賞

高橋宏樹作曲「ドレミファ・クエスト」

令和7年7月20日(日) キッセイ文化ホール

キッセイ文化ホールのリハーサル室で直前練習の部員たち

投稿日:2025.07.31

①レゴで学ぼう!プログラミング教室

学校で使用している学習教材『レゴWeDo』を使った、ロボット工学の入門講座。

「初めてでも安心して取り組めました」とのお声を多数いただいています。

組み立てたブロック側にあるスマートハブ(ネットワーク機器を接続し操作するもの)とタブレット端末をつなぎ、専用アプリで遠隔制御。

ライトを光らせたり、音を鳴らしたり、自分の作ったプログラムでロボットを動かしました。

②液体窒素で学ぼう!サイエンス教室

パンパンに膨らんだ風船は、液体窒素に入れるとみるみるうちに小さくしぼんでいきました。

再膨張で割れてしまうこともありましたが、-196℃の超低温の世界を視覚的にとらえていただけたと思います。

③身近なものを使おう!アート教室

今年は、ダンボールやカラーセロハン、ビニールひもを使って「自分だけの水族館」を作りました。

できあがった水族館を窓辺にもっていくと、キラキラと光を通してとても涼やか。

お子さんと作品を撮影する保護者のみなさんも笑顔で、楽しく工作していただけたようです。

★快く撮影に応じてくださったみなさん、ありがとうございました!

※画像の一部は加工しています。

投稿日:2025.07.31

「文字の読み書きを学ぼう!」、「かずの概念を学ぼう!」、「ちのう問題に挑戦しよう!」の3講座を日替わりで実施し、就学に備えてどのように学習を進めていけばよいかを、本校2~4年生の担任をしている先生からお伝えしました。

親子で隣り合って座り、お子さんがどのように書くのか、どう考えて答えるのか、その過程も見守っていただきました。

鉛筆を正しく持つ練習をしたり、自分の名前にある文字を50音表で探して丁寧になぞり書きしたり、「話を聞いて、合うものに〇(まる)をつける」など学習の基本となる内容に、参加された方からは「早いうちにこうした話を聞けてよかった」「子どもがどうするのか、どう考えているのかを、家でも注意深く見ていきたい」といった声がありました。